VAMPIROS, ASTRONAVES Y BARATURAS

LO FANTÁSTICO EN LAS HISTORIETAS DE LA EDITORIAL MARCO

Imaginemos un pasillo flanqueado por dos figuras. En la entrada, hierático, un señor de rostro hosco, cubierto por un mono rojo que se adhiere a su cuerpo como una segunda piel dejando solo su rostro de ojos de huevo al descubierto; dos alas de buen tamaño asoman pegadas a su espalda. Al final de la galería, en la misma posición que el guardián del lado opuesto, un robot. Metálico, con un relumbrar entre la hojalata y el acero, carente de facciones humanas, pero todo lo antropomorfo que una máquina puede llegar a ser. En medio, atiborrando el espacio, un sinfín de criaturas junto a naves interplanetarias, ídolos de proporciones descomunales, animales extraños y variopintos, hordas de eras pretéritas, inverosímiles monstruos: mil y un prodigios de serie B.

|

||

| Los Vampiros del Aire nº 30. |

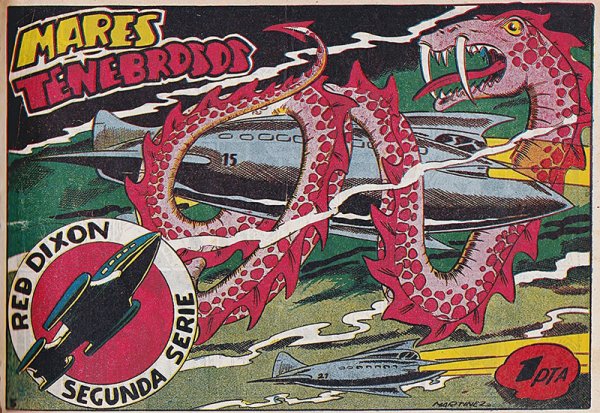

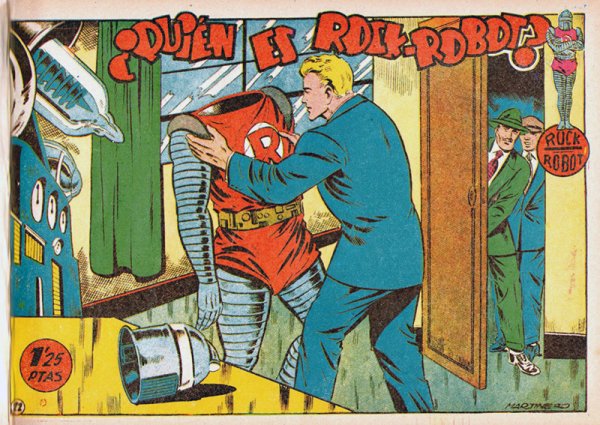

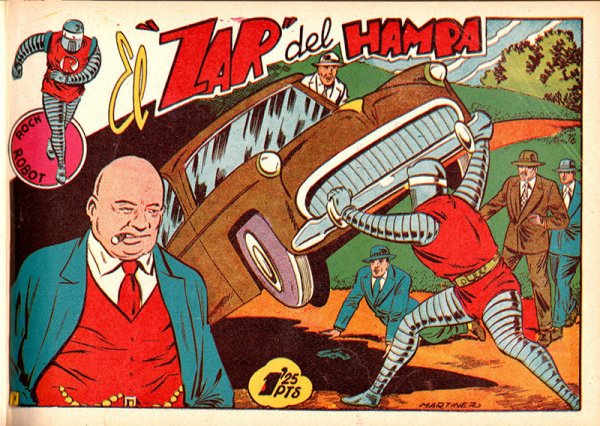

Son los frutos de lo fantástico que la editorial Marco ha ido engendrando durante más de tres décadas. Primigenio, el Vampiro del Aire de la entrada da fe de sus orígenes folletinescos, con un pie en el siglo XIX y otro en el XX, característica de las primeras producciones fantacientíficas de la empresa. De 1957 es la figura que cierra el desfile: ese Rock Robot protagonista de su propia colección de cuadernos, producto plenamente conexo con un tiempo rendido a la técnica que incluso prefigura al superhéroe que no ha de tardar en convertirse en uno de los iconos de masas más perdurables de nuestra era.

Entre ambas, miles de viñetas, de ensueños cándidos y prodigiosos, vislumbres de un futuro que nunca fue y de un pasado que nunca existió. Elaborados por un grupo relativamente reducido de personas, incansables trabajadores de cuyo magín han surgido. Historietas fantásticas que abarcan todos los estilos, del épico al humorístico; todos los subgéneros, de los mundos perdidos a la ciencia ficción, pasando por el terror, el exotismo colonial o algo tan inhabitual como la fantasía heroica; todas las formas narrativas; todas las presentaciones posibles. La producción de Editorial Marco, desarrollada en el tiempo que va de la dictadura de Primo de Rivera hasta los primeros años sesenta, es abundante, humilde y gozosa, e ilumina con su esplendor autárquico más de treinta años de nuestra historieta.

Los hijastros de Albión

Desde que el editor Tomás Marco se instalase como empresario durante la década de los veinte, su aspiración máxima ha sido la de hacerse con un espectro de público muy amplio, el mayor, sin duda, en la España de su tiempo: aquel deseoso de escapismo pero de escaso poder adquisitivo. Todas sus publicaciones son populares en el más literal sentido de la palabra: juega siempre con ofertar los productos más baratos, sacrificando la calidad de su presentación en aras de conseguir el precio más bajo. Decenas de exitosas colecciones de folletines y semanarios infantiles cuya vida se prolonga durante muchos años certifican el acierto comercial de su planteamiento; entre unos y otros, no menos de diez de sus cabeceras acuden puntuales a los kioscos cada semana desde sus comienzos en 1924 hasta el estallido de la Guerra Civil, que interrumpe casi por completo su actividad.

|

| Publicación inglesa de las que se nutría Marco. |

Para poder mantener semejante aluvión productivo sin encarecer sus costes, Marco se ve obligado a recurrir a diversas tácticas. Centrándonos en los tebeos, una es la de contar para sus publicaciones con autores primerizos, jóvenes a quienes puede permitirse contratar por un precio menor que el que profesionales más acreditados exigirían; otra es la de obtener material en mercados extranjeros que vendan a bajo coste. En este sentido, Inglaterra es su principal fuente de abastecimiento. El editor adquiere y traduce decenas de historietas británicas aparecidas en semanarios como Crackers, Comic Fun, Funny Wonders o Puck, de modos y confección muy parecidos a los suyos. Episodios cómicos, de un humor eficaz y primitivo que hace del garrotazo y tentetieso su razón de ser, en paralelo al de tantas producciones cinematográficas de la época, junto a otras de temática aventurera inspiradas tanto en el cine del momento como en la tradición de la novela de aventuras decimonónica, aquella que hace del mundo un lugar a descubrir, conquistar y explotar por los hijos de Occidente, antes de que existiese mala conciencia alguna.

Estos modos aventureros, presentes en la alta literatura del siglo anterior, son en el siglo XX pasto del folletín, que se encarga de vulgarizarlos, estandarizarlos y ofrecerlos en códigos y lenguajes más simples, inmediatamente reconocibles por el público. De los Allan Quatermain, Jim Hawkins o Sherlock Holmes se ha pasado a los Búfalo Bill, Harry Dickson o Nick Carter, más asequibles para lectores menos formados. Y de ahí a otros menores aún, refritos de refritos, que son los que van a alimentar las fantasías de los tebeos británicos que tanto van a influir en los españoles.

El grupo de colaboradores de Marco es exiguo y sus funciones están muy definidas, especialmente en lo que a historietas de aventuras se refiere. Francisco Darnís y Emili Boix son dos jóvenes con tanta gana de iniciarse en el oficio como desconocimiento del mismo; Marc Farell es veterano ilustrador cuya solvencia salva en más de una ocasión las publicaciones de la casa, mientras Albert Mestre o Fernand (Fernando Fernández Eyre), menos prolíficos, muestran un estilo ya consolidado pese a encontrarse en el inicio de sus carreras.

Antes de empezar a ilustrar sus propias series, todos se dedican por encargo del empresario a calcar páginas directamente de los tebeos ingleses que con asiduidad llegan a la redacción. De este modo, Marco se aprovecha de parte del material foráneo sin pagar una peseta en concepto de derechos, a la vez que los aprendices de dibujante van haciendo mano en la profesión.

|

|

|

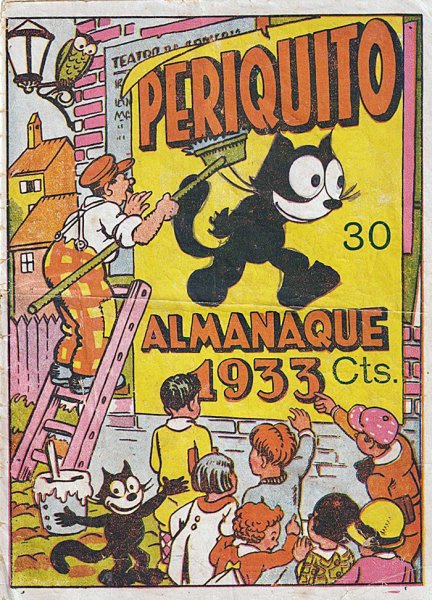

| Periquito. Almanaque 1933. | Rin-Tin-Tin nº 43. | P.B.T. nº 4. |

Tal táctica se prolonga durante algunos años en semanarios como La Risa, P.B.T., Periquito, Chiquitín, Don Tito o Rin Tin Tin. Por un lado, esto provoca que el estilo de todas las historietas incluidas en sus cabeceras sea muy uniforme, distinguiéndose por su trazo más preciso las inglesas fetén de las que podríamos llamar de segunda mano. Y por otro, al haberse iniciado copiando páginas y páginas procedentes del Reino Unido, es inevitable que cuando Darnís, Boix o Farell empiecen a dibujar sus propias creaciones estas resulten parecidas a las que han tomado como modelo, tanto, que en alguna ocasión se hace casi imposible distinguir cuáles son propias y cuáles resultado del calco y la copia.

Todas se caracterizan por contar con un prolijo texto al pie de los dibujos, desechar el uso del bocadillo, incluir alto número de pequeñas viñetas resueltas invariablemente en plano general, mostrar una composición interna minuciosa en torno a la figura humana, usar un lenguaje desinteresado en construir secuencias dramáticas, lucir una estética realista tan irreprochable como fría… Características todas de la historieta británica del período que van a pasar a integrarse en la española por vía de la copia. Más tarde, cuando cada cual consolide su estilo, tales influencias se diluyen, pero son básicas en su formación como artistas, y en toda su producción para Marco resultan insoslayables.

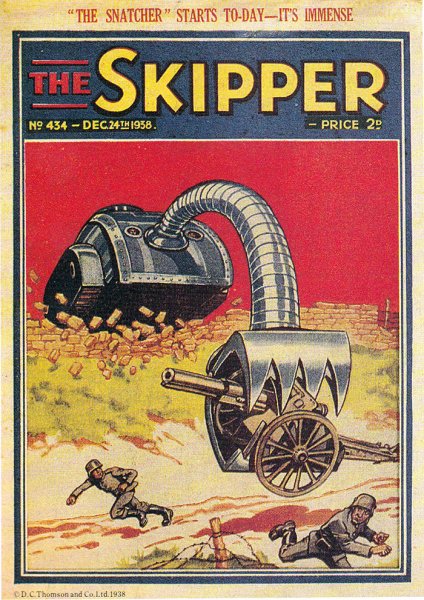

|

| The Skipper, una fantasía similar a la de Canellas. |

Otro tanto cabe decir de los guiones de las historietas, ya netamente españolas, incluidas en los semanarios. Tanto las de humor como las de aventuras muestran igualmente su fascinación por lo británico, patente incluso en una figura tan singular como la de Canellas Casals, responsable de la mayor parte de ficciones de la casa desde que hacia 1931 se incorporase a la empresa. Su sentido absolutamente extravagante de la fantasía está emparentado con el de publicaciones inglesas como Hotspur o Skipper, familiares para Canellas por ser el encargado de seleccionar el material que Marco compra, en las que no es raro ver escenas insólitas construidas a base de figuras aberrantes y situaciones grotescas hasta el absurdo: un grupo de vikingos navegando a lomos de una ballena, un hombre volador enfrentándose con otro acolchado como el muñeco de Michelin, una docena de leones perdiendo los dientes al intentar morder la armadura del héroe, un hechicero negro materializándose de la nada frente a las puertas de un colegio. Situaciones que perfectamente podrían pertenecer a cualquiera de las muchas historietas del escritor catalán, deudor de un modo de entender lo fantástico que tiene como principal objetivo provocar la sorpresa del lector, algo que constituye en Canellas esencia de su narrativa.

Su concepción de la ficción como desfile de prodigios también se advierte en la obra de dibujantes británicos como Walter Booth, que en su clásica serie Rob the Rover lanza a sus protagonistas a una vuelta al mundo donde en cada página tiene lugar un portento distinto, lo mismo que sucede con otros autores como Stanley White o Vincent Daniel, afines a los que de forma anónima publica Marco habitualmente. Canellas, nutrido en esas fantasías gráficas, adopta tanto sus pautas narrativas como su estrambótico sentido de la maravilla, llevándolas rápidamente hacia terrenos más fértiles y más enloquecidos.

|

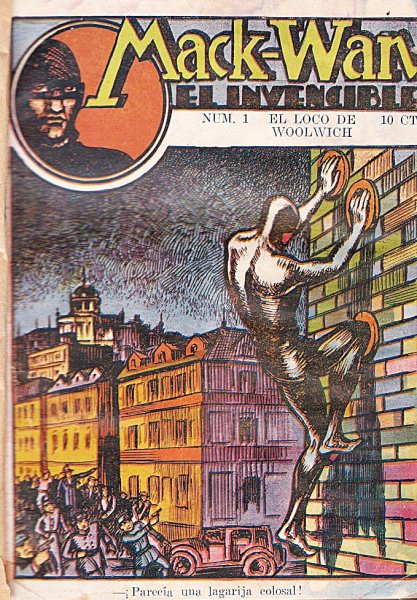

| Mack-Wan el Invencible nº 1. |

La influencia que estas y otras ficciones británicas ejercen en el escritor de Sabadell queda patente con Mack-Wan el Invencible, obra suya editada por Marco como colección de folletines en 1934. Se trata de uno de los primeros superhombres europeos, capaz merced a su traje de trepar por paredes verticales igual que haría Spiderman varias décadas después. Ataviado de negro de pies a cabeza y con unas ventosas en las muñecas y rodillas, su figura es absolutamente idéntica a la de un olvidado héroe pulp, Zero the Silent, editado en Reino Unido tres años antes, en 1931, por Ridgway Publishing. Aunque Canellas lleva a Mack-Wan por unos derroteros completamente distintos a los del personaje original, a la vista de las imágenes que he podido consultar su inspiración en el personaje es más que evidente[1]. Algo similar ocurre, años más tarde, con la saga Los Navarro, publicada en forma de cuadernos en 1941, que toma directamente personajes y situaciones pertenecientes a la historieta británica que el semanario Rin-Tin-Tin publica en la preguerra con el título Los tres aventureros.Y aunque no se puede asegurar, tampoco hay que descartar que no ocurra lo mismo en otras ocasiones durante su estancia en Marco, algo comprensible y perfectamente justificable dado el infernal ritmo de trabajo a que le obliga su función de guionista casi exclusivo de todas las publicaciones de la casa.

Tradición y heterodoxia

|

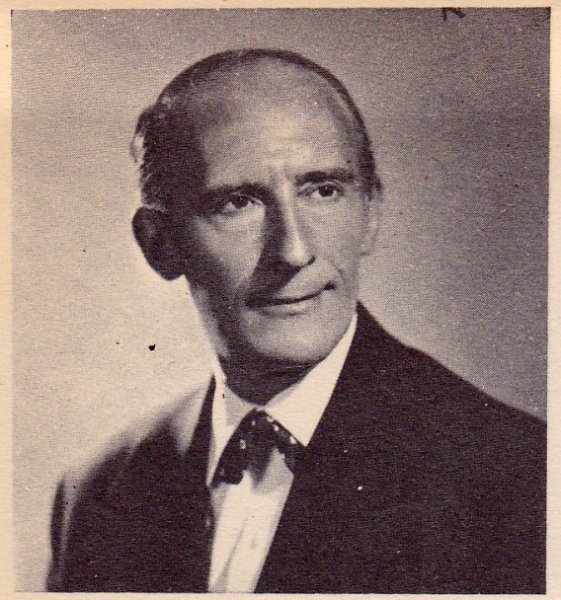

| José María Canellas Casals. |

Veintiocho años cuenta José María Canellas Casals cuando se incorpora a la editorial como redactor, pasando poco más tarde a ser su director artístico. Nacido en Sabadell en 1902, poco se sabe de su trayectoria anterior. Según la información que proporciona él mismo en su libro Los buscadores de diamantes en la Guayana venezolana (Ed. Cultura Hispánica, 1958), escapa de su casa a los trece años, deseoso de ver mundo. Trabaja en mil oficios, aprende a tocar el violonchelo, pinta cuadros al óleo, viaja al Caribe, donde se convierte en capataz de una hacienda, pasando más tarde a Canadá, donde lo encontramos buscando oro en una mina. Tal vez porque los resultados de sus pesquisas no fuesen tan productivos como prometían, se interna luego en las selvas venezolanas en busca de diamantes. Entre tanto, Hollywood adapta una de sus historias, que el director H. C. Potter rueda con el título La patrulla del Pacífico (Wings over Honolulu), por más que todas las fuentes consultadas afirmen que el relato original se tomó de la revista Red Book Magazine y se debe a la escritora Mildred Cram), y finalmente, sin oro ni diamantes, recala de nuevo en Barcelona.

Canellas siempre fue hombre de vivísima imaginación. Cada cual tome como considere su semblanza autobiográfica; lo que sí está constatado es que hacia 1931 comienza a trabajar para Editorial Marco redactando folletines y guiones de historieta, además de ejercer poco después de director. Durante estos años previos a la Guerra Civil se convierte, gracias a su fecunda producción, en el nombre fundamental de la ciencia ficción en viñetas, abordando todas las temáticas, de la space opera a la fantasía heroica. A poco de comenzada la guerra se le encuentra en el San Sebastián franquista, donde se refugia junto a otros artistas catalanes (Mercé Llimona, Serra Massana, Valentí Castanys) huyendo de una Barcelona en la que su fervoroso catolicismo y sus convicciones conservadoras son vistos con implacable hostilidad.

|

| Historieta de Canellas en la revista Pelayos. |

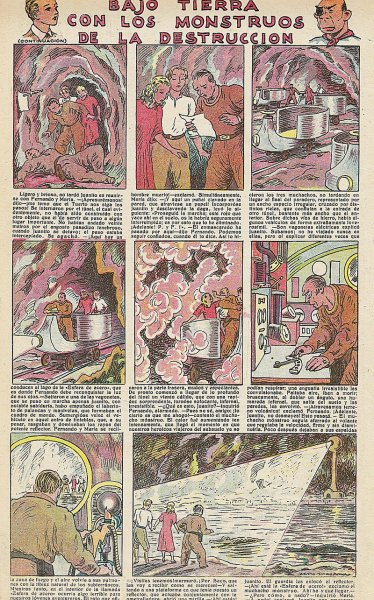

Allí se integra en la redacción de las revistas infantiles Flecha, que publica Falange Española, y Pelayos, de inspiración carlista. En ambas sigue facturando obras de ciencia ficción con su estilo ditirámbico y febril, ahora teñidas de intenciones políticas. Bajo tierra con los monstruos de la destrucción, publicada en Pelayos con dibujos de Serra Massana, da cuenta de la odisea subterránea del corneta Fernando Zabal, quien, con ayuda del superhéroe enmascarado Patria y Fe nº 1 (la elección de los nombres en Canellas va siempre de lo insólito a lo regocijante), frustra las intenciones de los monstruos de la destrucción, que no son otros que unos republicanos empeñados en volar en pedazos la península ibérica para hacerla desaparecer del mapa de una vez por todas. En la misma cabecera publica, con excelentes ilustraciones de Castanys, Zimbra y los dragones humanos, que bajo su apariencia de fantasía heroica ofrece toda una loa a la labor redentora de un providencial caudillo capaz de devolver a una nación en decadencia su esplendor perdido[2].

Al regresar a Barcelona una vez terminado el conflicto trabaja durante un tiempo para Grafidea, fundada en San Sebastián durante los años bélicos con el nombre de Editorial Española, para la que ya ha confeccionado durante su estancia donostiarra un buen número de cuadernos. En tierras vascas, Canellas coincide con Consuelo Gil, fundadora del semanario Chicos, la mejor publicación infantil de los años cuarenta. Tras un período en que la cabecera es incautada por Falange, doña Consuelo recupera su propiedad y contacta con el escritor de Sabadell para que se incorpore a la redacción ejerciendo parecidas funciones a las que desempeñaba en Marco. Allí factura un sinfín de historietas ilustradas por autores como Emilio Freixas, Mariano Zaragüeta o el italiano Cozzi, en las que se dan cita superhéroes avant la lettre, aventuras en el fondo del mar, robots gigantes, magos de chistera y frac y mil criaturas más fruto de su desbordante fantasía, convirtiéndose en figura fundamental en la historieta española de la década.

|

| Historieta de Canellas en Episodios y Aventuras de S. |

Cuando a finales de los cuarenta llega el declive comercial de Chicos, Canellas comienza una breve colaboración con la casa Buigas, la editora de TBO, publicando en la revista Episodios y aventuras de S gran cantidad de páginas, todas ellas prodigio de imaginación y anacronismo. Su forma de contar, prolija y algo envarada, resulta a tales alturas obsoleta, enamorado como está el lector de entonces de unos dinámicos cuadernos de aventuras situados en las antípodas de lo que el escritor catalán entiende por historieta. Así parece comprenderlo, abandonando mediados los cincuenta su faceta como guionista de cómics, un medio al que nunca regresa[3], y volviendo a su Sabadell natal para integrarse en el sector textil hasta su fallecimiento en 1977.

Canellas es el hombre fundamental de la fantasía en el tebeo español de los años treinta y cuarenta. Nadie hay tan prolífico, nadie tan imaginativo; con sus historietas en las revistas de Marco introduce por la puerta grande, con creaciones modernas, bien confeccionadas y visualmente atractivas, la ciencia ficción en nuestros tebeos. No solo eso: de un modo si se quiere deslavazado, más o menos mejorable pero en todo caso absolutamente personal, es el guionista que proporciona mayor número de ficciones de papel desde los primeros años de la República hasta el comienzo de los cincuenta, alimentando así la imaginación de varias generaciones crecidas en un tiempo especialmente ingrato. Nuestra historieta realista de esas décadas, en las que puede decirse que adquiere su edad adulta, no puede entenderse sin la contribución de este escritor heterodoxo y conservador, revolucionario y tradicionalista, moderno y rancio, autor de una obra fascinante a veces y soporífera otras, pero en todo caso insoslayable y genial en la más literal acepción del término.

En el principio fue el folletín

Antes de que triunfasen las historietas de ciencia ficción, algo que no ocurre hasta los años inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil, el medio encargado de llenar de fantasías y disparates las cabezas adolescentes es el folletín. Precariamente presentado, denostado por padres y educadores, olvidado sistemáticamente por la historia de la literatura, es capaz sin embargo de crear adictos enamorados de su desenfadada, delirante, apasionada y a menudo incoherente manera de concebir la narrativa. Presentado en cuadernos de pequeño formato baratos y precarios, con una cubierta en color y apresuradas ilustraciones en blanco y negro, son obra de autores que no acostumbran firmar, brillantes en ocasiones y repetitivos las más de las veces; decisivos, en todo caso, a la hora de fijar las vías por las que va a discurrir la ficción popular del siglo XX.

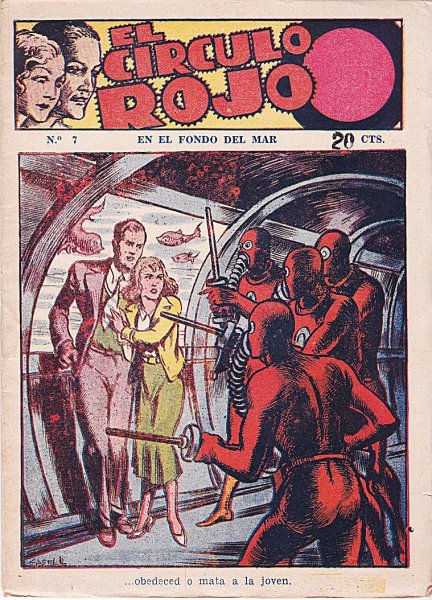

|

|

| Un Viaje al Planeta Marte nº 1. | El Círculo Rojo nº 7. |

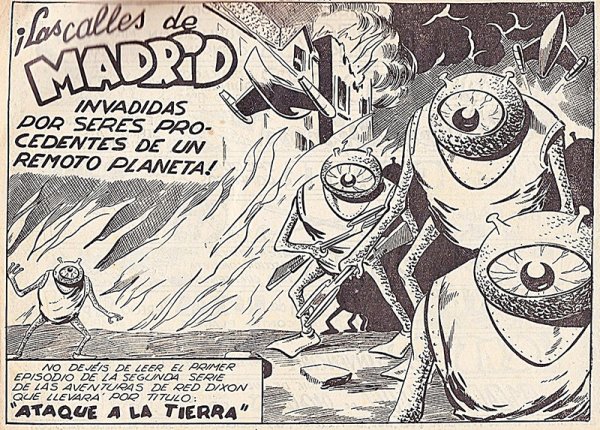

Marco, siguiendo los pasos de sellos como El Gato Negro, lanza al mercado un montón de colecciones de este tipo que abarcan todos los géneros: la aventura juvenil, las historias de piratas, de cowboys o de espadachines, los episodios policiales y, en una proporción hasta entonces desconocida, la ciencia ficción y la fantasía. Un género que el folletín apenas ha tocado y que irrumpe en el medio, como no podía ser de otro modo, de la mano de Canellas Casals. Presentadas anónimamente y reconocibles solo por su personal estilo literario y su peculiar modo de entender lo fantástico, aparecen entre 1932 y 1936 series como El Corsario X, aventuras de una joven enmascarada capaz de volverse invisible y que posee impresionantes aparatos futuristas con los que hacer frente a sus enemigos; Un viaje al planeta Marte, veinticuatro fascículos poblados por astronautas adolescentes, alienígenas panzudos, gorilas voladores y dislates sin fin; El Titán de los Mares, historia de una organización de navegantes submarinos que limpian los océanos de peligros como cíclopes, fantasmas u hombres bicéfalos; el ya comentado Mack-Wan el Invencible, uno de los primeros superhéroes europeos; Khun Zivan el Terrible, supervillano dueño del Obús Perforador, un vehículo subterráneo con el que intenta la conquista del mundo, o Los Vampiros del Aire, criaturas destinadas a gozar larga vida en los predios de la más paupérrima serie B[4].

Todas estas novelas presentan una fantasía delirante, enloquecida, en la que los prodigios se suceden uno tras otro sin dar tregua a un lector a quien se conquista por acumulación. Combinando moldes narrativos decimonónicos con temas de la más rabiosa actualidad, lo que menos importa a la hora de confeccionarlos es la coherencia o la verosimilitud, sacrificadas en aras de lo asombroso y lo espectacular. Este sentido de lo fantástico como algo festivo, lúdico y adicto al portento es el mismo que guía la confección de las historietas de los semanarios de Marco, que toman directamente del folletín sus modos, temas y estéticas. Y hasta sagas y personajes trasladados tal cual a la viñeta, como sucede con la exitosa colección Los Vampiros del Aire.

Estos vampiros deben su nombre al serial cinematográfico Les Vampires, del francés Louis Feuillade, estrenado en 1915, en el que así se designa a una organización de criminales que visten monos ceñidos de cuerpo entero y en ocasiones completan su disfraz con unas alas de murciélago de conseguido efecto plástico. No tienen nada que ver con la figura del chupasangres tradicional, son una banda de delincuentes voladores a las órdenes del malvado Lord Petty, residentes en un castillo gótico desde el que roban bancos, asaltan trenes, secuestran damiselas, vuelan edificios y ejercen otras actividades propias de su oficio. Catacumbas, cementerios, criptas góticas y lóbregas fortalezas alternan con modernos laboratorios y cacharrería científica, en mezcla imaginativamente fecunda que hace olvidar las numerosas incoherencias de la trama. Para disfrutar la obra de Canellas hay que dejar aparcado el pensamiento lógico, olvidar el tradicional esquema planteamiento-nudo-desenlace y dejarse mecer por un incesante desfile de maravillas, renunciando a exigir al autor explicaciones racionales. El público de los años treinta así lo entiende y premia a estos vampiros con un éxito discreto, aupándolos al podio de la mitología popular.

Tanto este como los demás folletines fantásticos tienen su influencia en la historieta, las más de las veces como simple inspiración en sus motivos y estéticas, sin que sean frecuentes las adaptaciones del texto; solo en el caso de Los Vampiros del Aire —y de su continuación, El último Vampiro, que Marco lanza en cuanto la serie original finaliza— hay una traslación más o menos fiel de la novela a la historieta.

|

| Los Vampiros del Aire en Don Tito. |

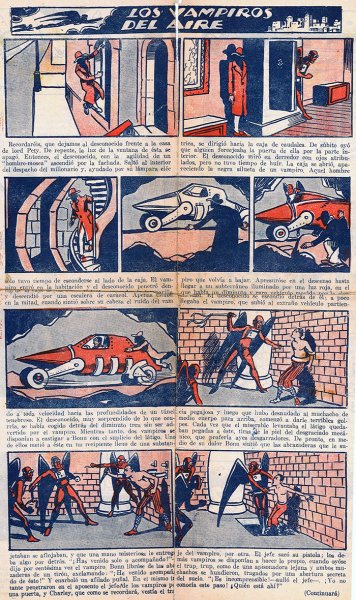

La primera versión gráfica de Los Vampiros del Aire se publica por entregas en las páginas del semanario Don Tito alrededor de 1933. Con pequeñas viñetas de Farell muy apegadas al modelo inglés —predominio, cuando no exclusividad, de planos generales, trazado esquemático de las figuras, desinterés en construir secuencias— se aborda de nuevo la lucha entre los juveniles héroes y la organización criminal, con toda la parafernalia de túneles subterráneos, estancias oscuras, torturas y peleas a puñetazos reflejada en imágenes algo toscas —hay que entender que por entonces el dibujante se ve obligado a facturar diez o doce páginas semanales, en un ritmo de trabajo forzado— que no alcanzan a evocar eficazmente la atmósfera tenebrosa y el sentido de la maravilla que la versión literaria ofrece a raudales. La historieta se publica al mismo tiempo que la colección de folletines, por lo que no se trata tanto de una adaptación como de aventuras desarrolladas por los mismos personajes, que de este modo retroalimentan su popularidad entre los lectores. El minúsculo tamaño de las imágenes y los recargados textos que al pie les acompañan no favorecen la espectacularidad que toda creación fantástica precisa, con lo que el experimento resulta un fracaso, desapareciendo antes de alcanzar la veintena de páginas.

|

| El Vampiro Invisible en Don Tito. |

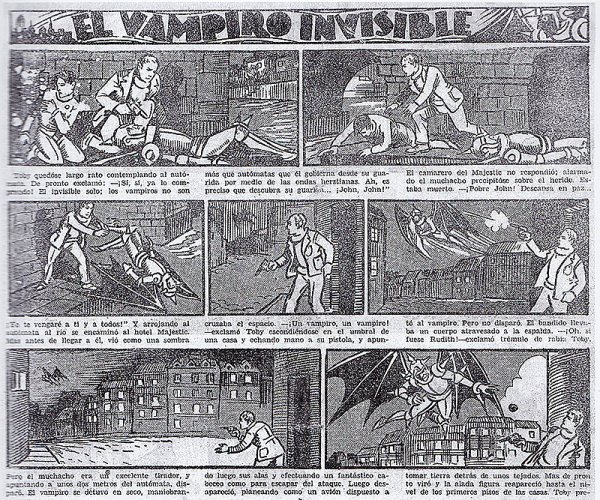

El Vampiro Invisible, publicada en los últimos números de Don Tito, intenta repetir la experiencia trasladando a la imagen el folletín El último Vampiro, continuación de la saga original que comienza cuando el villano consigue escapar de la cárcel para reemprender su lucha contra las fuerzas del bien. Es igualmente obra de Marc Farell, y aunque sujeta a las mismas limitaciones que su predecesora —textos no integrados, ausencia de bocadillos, diminutas viñetas—, el dibujante se muestra más inspirado, despegándose del corsé narrativo que representa la influencia británica, sirviéndose de una planificación más dinámica y resolviendo algunas secuencias con envidiable sentido del ritmo. Impactan por su modernidad los vuelos del vampiro —en esta ocasión, una criatura robótica fabricada por el malvado Lord Petty para llevar a cabo su venganza— sobre los tejados de una ciudad en sombras: el dibujo ya no es solo mera ilustración del texto, como en la anterior realización, sino que narra por sí mismo. La historieta, a caballo entre la ciencia ficción y el género de terror, concluye en 1934, cuando Marco decide cerrar la cabecera Don Tito.

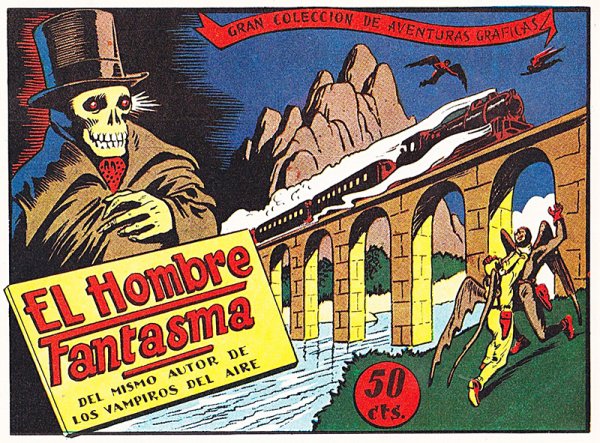

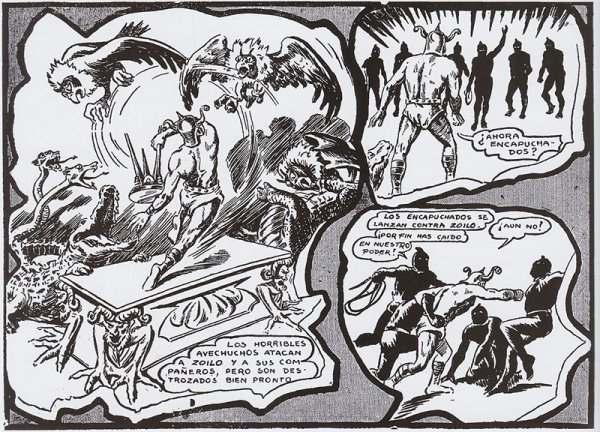

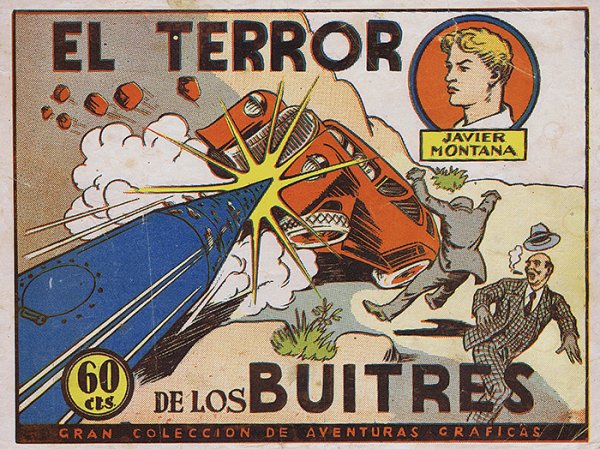

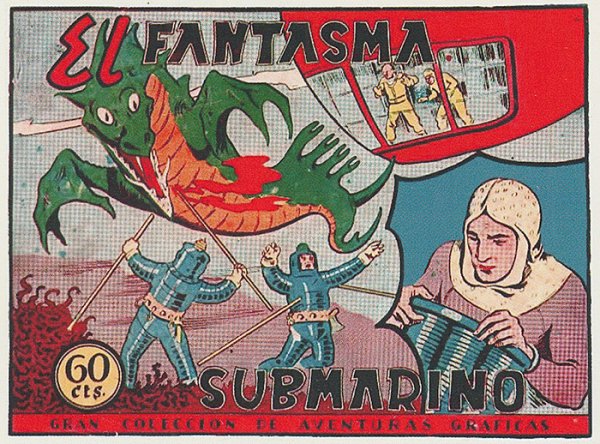

Pero los vampiros no han muerto: tras la Guerra Civil reaparecen una vez más, en esta ocasión en el formato cuaderno, el más popular en el tebeo durante los veinte años siguientes. Son tiempos de carestía en todos los sentidos; la censura, que prohíbe las publicaciones periódicas, obliga a lanzar cada número como si de un producto único se tratase, con lapsos de tiempo variables entre entrega y entrega; el papel, la impresión y el aspecto general acusan inevitablemente estas carencias. Englobada en la cabecera generalista Gran Colección de Aventuras Gráficas, Marco resucita en 1940 el que fuese uno de sus “pequeños grandes éxitos” de la etapa anterior. Para ello se sirve de Canellas, que de nuevo da cuenta de los bandidos voladores, y de Francisco Darnís en la parte gráfica, que confecciona unas portadas de gran efecto visual, sobresalientes entre los demás productos del momento.

|

| El Hombre Fntasma, de Canellas y Darnís. |

Alguien con una imaginación tan excesiva como Canellas no puede conformarse con plasmar de nuevo lo ya sabido, y así, aunque el esquema general se respeta —el castillo medieval que sirve de guarida a los criminales, el ambiente oscuro y el enfrentamiento a muerte entre los jóvenes héroes con los secuaces de Lord Petty- y algunas situaciones se repiten de forma literal, se introducen nuevos elementos que terminan por componer una versión distinta a la desarrollada tanto en los folletines como en la historieta aparecida en Don Tito. A El Hombre Fantasma, figura vestida de etiqueta con rostro de calavera que ayuda a los muchachos en su lucha contra los vampiros, se suma ahora El Hombre Infernal, de físico licantrópico, por más que resulte encuadrado en las fuerzas del bien.

|

| El Hombre Infernal, ilustrado por Darnís. |

Una arquetípica bruja desdentada y verrugosa, una secta de enmascarados, unos hindúes de turbante, un monstruoso jorobado y hasta un troglodita gigante se unen a la fiesta, alegrando con su presencia una trama que por momentos resulta difícil de seguir, desentendido como está su guionista de cuanto no sea ofrecer prodigios uno tras otro. Lo cual, aunque revele a las claras que Canellas no domina la narrativa gráfica, resulta más que suficiente para el atribulado lector de año tan siniestro como 1940, que agradece sin remilgos el consuelo proporcionado por ese desfile de esqueletos, mazmorras, misteriosas mansiones, telarañas y señores malencarados cuyos ojos refulgen en la oscuridad. Cóctel de sensaciones extremas más que historieta coherente, la relativa fortuna comercial que le acompaña —publicar trece números seguidos en la inmediata posguerra es hazaña que pocos cuadernos consiguen— solo puede entenderse en el depauperado entorno en que surge, ávido de evasión y falto de ficciones más elaboradas.

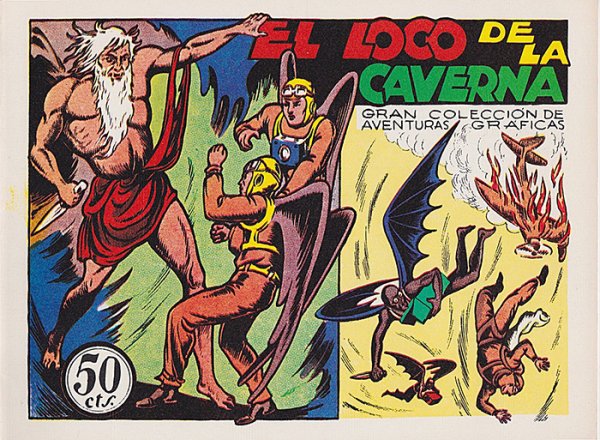

|

| "El loco de la caverna", ilustrado por Boix. |

Por esta misma época se intenta trasladar a la viñeta otro de los héroes de folletín, Mack Wan el Invencible, a quien la censura, que ha proscrito los nombres extranjerizantes, obliga a rebautizar como Héctor Ban. En la serie Gran Colección de Aventuras Gráficas aparece un solo cuaderno que no presenta continuidad: demasiado poco para plasmar la historia original que, a caballo entre el género de superhéroes y el novelón decimonónico, narra la lucha entre el superhéroe inmune a las balas, capaz de trepar paredes verticales, contra una organización dedicada a raptar niños para mutilarlos y venderlos a las ferias, en la más pura tradición de El hombre que ríe, de Victor Hugo. Antonio Ayné, en una de sus escasas incursiones en la historieta realista, ilustra el único tebeo de Héctor Ban, apenas un vislumbre de lo que pudo haber sido, enfrentado tanto a los embates de un ambiente oficial hostil a cuanto suene a fantasía popular como a las muchas limitaciones de Canellas a la hora de contar en imágenes lo que antes ha hecho literariamente. La realización pasa sin pena ni gloria y es tragada casi de inmediato por el abismo del olvido.

|

| Héctor Ban, tebeo que adapta a la historieta al héroe del folletín Mack Wan. |

Las guerras futuras

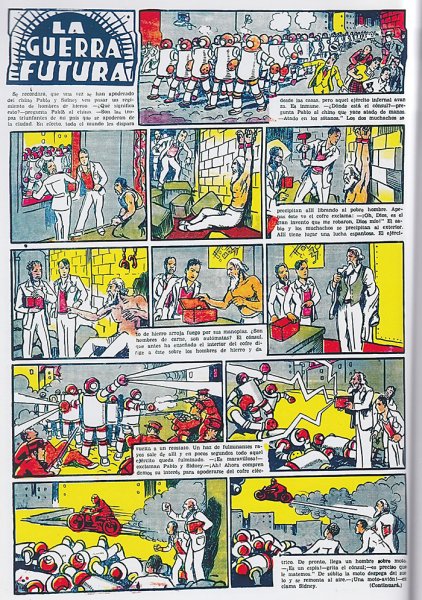

Atrapada entre el recuerdo de las masivas carnicerías de la Primera Guerra Mundial y el temor a un conflicto próximo que cada día se vislumbra más cercano, la imaginación de los años treinta está marcada por lo bélico, un hecho que afecta a todo tipo de ficciones y que en la historieta alcanza algunas de sus expresiones más claras. Es el caso de La guerra futura, la más ortodoxa serie de ciencia ficción de cuantas publican en esta etapa las revistas de Marco, obra sin firmar de Canellas Casals y de un maduro Marc Farell, aparecida en las páginas de P.B.T. durante 1935.

|

| La guerra futura, en P.B.T. |

La historia se inicia con la apertura de hostilidades entre dos grandes potencias, materializada de inmediato en el tronar de enormes cañones que descargan sus proyectiles sobre la indefensa población civil. Dos estudiantes, Pablo y Sidney, se ven atrapados en una ciudad bombardeada, de la que consiguen escapar no sin antes topar con sótanos habitados por sectas de enmascarados, mansiones repletas de calaveras y serpientes y otros elementos iconográficos propios del más genuino folletín. Pronto descubren un rayo inventado por un sabio, arma definitiva capaz de arruinar a todo ejército enemigo, cuya posesión se disputan durante la aventura con una banda de espías; finalmente dan con ella logrando poner fin a las hostilidades, según especifica Canellas con su florida prosa: «Acto seguido es izada la bandera santa de la paz. ¡El cañón enmudece! Pronto sobre las ruinas humeantes la civilización marcará su sello definitivo de amor».

Por medio, páginas y páginas que no son sino glosa y espectáculo de la destrucción. Desde la aparición de tanques, aviones, gases tóxicos y otras armas de guerra en el período 1914-18, la imaginación popular muestra rendida fascinación por cuanto aparato de muerte ofrezca una ciencia que, más que destinada al progreso de la humanidad, se percibe consagrada a su exterminio. Los bombardeos, las matanzas masivas, armas futuristas como escafandras que proyectan mortíferos rayos, robots que disparan indiscriminadamente sobre cuanto se mueve a su alrededor, tanques voladores, descargas eléctricas capaces de hundir escuadras enteras, gases venenosos o naves espaciales alternan con elementos más tradicionales: leones hambrientos, cámaras de tortura o soberanas de larga melena y testa coronada.

|

| La guerra futura, en P.B.T. |

El devenir del argumento, frenéticamente expuesto, es lo de menos. Lo que cuenta es el espectáculo del caos, mostrado una y otra vez en páginas desazonantes, con el trazo claro y aún algo ingenuo de Farell contrastando eficazmente con los horrores que ilustra. Una historieta incómoda y cruel, desarrollada correctamente según sus esquemas folletinescos, que no deja de provocar cierta desesperanza leída hoy, cuando no puede verse sino como heraldo de las guerras que en breve habían de ensangrentar España, Europa y el mundo entero.

Este pathos bélico impregna igualmente otras historietas, de las más explícitas a otras cuyo argumento no parece en principio ligado al tema. Entre las primeras está La invasión de los amarillos, publicada en Rin Tin Tin durante 1935, obra de un guionista desconocido —la prosa, más sencilla, no parece corresponder a Canellas, aunque nunca se sabe— y del pintor catalán Josep Ariet Olivés, nacido en 1885, ilustrador de cubiertas para folletines de la casa El Gato Negro e historietista ocasional en las publicaciones de Editorial Marco.

|

| La invasión de los amarillos, en Rin Tin Tin. |

La serie muestra generosa y diáfana la paranoia del terror asiático, tan en boga durante el primer tercio del siglo. Aviones gigantescos e islas flotantes erizadas de cañones se disponen a asaltar una Europa dormida en los laureles; hordas de chinos con coleta armados de espadas las tripulan; armas fabulosas se ciernen amenazadoras mientras bombardeos masivos borran del mapa ciudades enteras. De nuevo, lo de menos es la peripecia personal de un arquetípico grupo de héroes —el sabio, la chica, el paladín— frente al espectáculo de destrucción que constituye el grueso de la trama. Por más que el pincel de Ariet, muy acelerado, y de un bisoño Francisco Darnís que a veces le sustituye, no llegue a evocar con la fuerza precisa el esplendor de las cortes asiáticas ni la áspera belleza de las escenas bélicas.

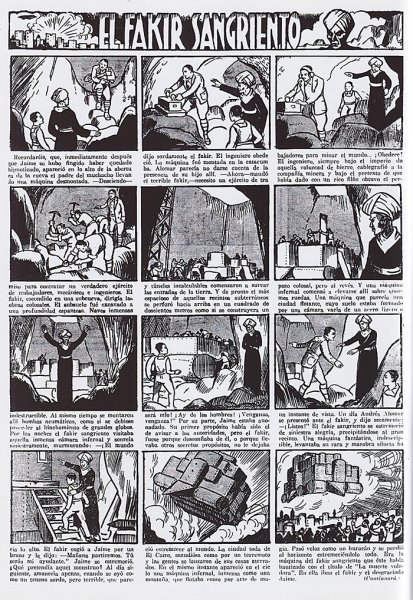

Otra serie, cercana a los esquemas del cine de terror contemporáneo, revela igualmente esa fascinación que la guerra ejerce entonces en la imaginación popular. El fakir sangriento se publica en dieciséis entregas en la cabecera Rin Tin Tin durante 1935. Su comienzo, con el diabólico oriental resucitando en su tumba cuando esta es violada por un grupo de exploradores blancos, remite a las escenas iniciales de La momia (1932, Karl Freund), mientras el desarrollo posterior se toma de otra película, Chandú, fantasía oriental (1932, W. Cameron Menzies), con un villano idéntico al Bela Lugosi que protagoniza la película, tocado de turbante y poseedor, como en el filme, de un rayo mortífero con el que arrasar ciudades enteras.

|

| El fakir sangriento, en Rin Tin Tin. |

Marc Farell plasma muy correctamente las secuencias en que aparece la fortaleza en la que el resucitado fakir instala su invento, bautizada como La Muerte Voladora, flotando amenazante sobre los cielos de una Europa que no ha de tardar en conocer bombardeos como los que la historieta muestra. Apocalípticas escenas de catástrofe y hecatombe alternan con otras más específicamente terroríficas, con los ojos del malvado manifestando brillantes sus cualidades hipnóticas, igual que hace Drácula en el filme homónimo de Tod Browning. El guion es más pausado y coherente de lo acostumbrado, por lo que es casi seguro que su autoría no se deba a Canellas; el ambiente evocado, a medio camino entre el horror y una ciencia ficción de aires exóticos, convierte a este Fakir sangriento en historieta notable entre las de su tiempo.

|

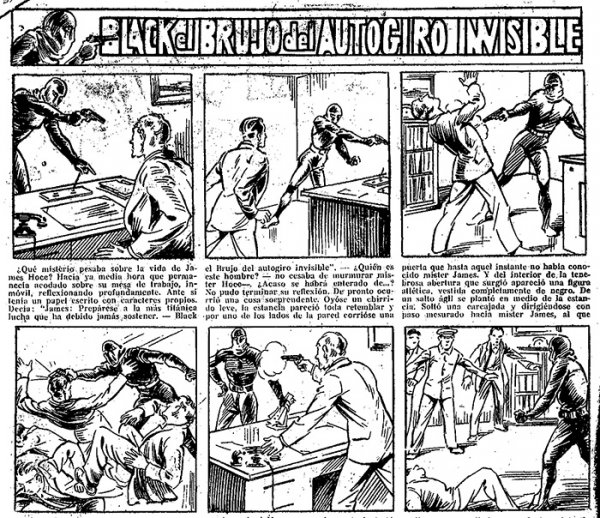

| Black, el brujo del autogiro invisible, en Rin Tin Tin. |

Entre las criaturas fantásticas que tan pródigas asoman en estos pocos años en los semanarios de Editorial Marco hay incluso algún embrionario superhéroe, como Black, el brujo del autogiro invisible, creación de Canellas (la estrambótica y algo confusa narración así parece indicarlo) ilustrada por Darnís —y por Ariet en alguna de sus páginas— publicada en Rin Tin Tin durante 1935. Viste completamente de negro, cabeza entera incluida, y hace alarde de un arma netamente española: el autogiro. Su traje es invulnerable a las balas; su talante, algo equívoco, lo señala en principio como un criminal, perseguidor implacable de Mr. James, uno de esos malvados millonarios de tebeo con el que se disputa la posesión de unos documentos. El final de la historia, no muy larga, sobreviene de repente, cuando tras algunas peleas, asaltos a buques de la Armada y otras peripecias, se descubre que Black trabaja para los servicios secretos de su patria, mientras que el ricachón a quien persigue pretende vender esos “pergaminos” —en realidad, los planos secretos de las fortificaciones del país— a una potencia enemiga deseosa de declararles la guerra. Reflejo inequívoco de su tiempo, la fascinación por lo bélico acaba por asomar donde menos se la espera.

|

| La Tierra en llamas, de Fernand, en Cine-Aventuras. |

Incluso en una canónica historieta de mundos perdidos como es La Tierra en llamas, que el dibujante Fernando Fernández Eyre, bajo la firma de Fernand, publica en el semanario Cine-Aventuras entre 1935 y 1936. Fernández Eyre es un autor argentino que por entonces se encuentra viviendo en Barcelona; integrante durante la guerra del comité de colectivización de la empresa de Santiago Vives —responsable del semanario Pocholo—, regresa a su país poco antes de que las tropas de Franco tomen la capital catalana, para proseguir allí una fecunda carrera como historietista. Poseedor de una línea tan clara como vigorosa, practicante de un lenguaje gráfico plenamente avanzado, en conexión con las contemporáneas comic strips norteamericanas, sus contadas colaboraciones en las revistas de Marco proporcionan un plus de buen hacer y modernidad muy de agradecer.

|

| La Tierra en llamas, de Fernand, en Cine-Aventuras. |

La Tierra en llamas cuenta la historia del teniente de navío Jacques de Harawlt, secuestrado y conducido a un reino ignoto poblado por guerreros de los de casco de cuernos y espada en ristre, servidores de un monarca que aspira, como no puede ser menos, a convertirse en el dueño del mundo. Desde la llegada de Hitler al poder en 1933, la aparición de estos feroces conquistadores, implacables líderes dueños de colosales ejércitos, se prodiga en historietas de todas las latitudes: baste recordar a los asiáticos que aparecen en Brick Bradford (El Señor del Abismo) o al mismo Ming de Flash Gordon. Jacques, naturalmente, será quien guíe la resistencia frente al tirano, aliándose con otras tribus rebeldes a las que conduce de enfrentamiento en enfrentamiento hasta la batalla final. La historieta es una sucesión casi ininterrumpida de batallas y matanzas de aire exótico y medievalizante, mostradas en secuencias espectaculares que revelan un profundo conocimiento del medio; la tónica se rompe en las últimas entregas, cuando para sorpresa del lector, pistolas ametralladoras y colosales bombarderos aéreos irrumpen en la acción, trayéndola hacia territorios que desgraciadamente pronto resultan familiares para el lector español. Gráficamente brillante y con una gradación dramática mejor administrada de lo acostumbrado, La Tierra en llamas es otra de esas pequeñas joyas olvidadas de nuestros tebeos.

|

| La Tierra en llamas, de Fernand, en Cine-Aventuras. |

Del fondo del mar a los espacios siderales

Otras historietas publicadas en esta breve edad de oro del fantástico que se vive en las revistas de Marco presentan una visión más ortodoxa de la ciencia ficción que, si bien refleja igualmente valores y temores de la época, respeta más los planteamientos y lugares comunes del género. Es el caso, con todas las salvedades posibles, de series como La vida de Jack en el fondo del mar, una creación de Francisco Darnís y Josep Ariet sobre guion de Canellas Casals, que entre 1934 y 1935 aparece inserta en las páginas de Rin-Tin-Tin. Personaje y planteamiento están inspirados en la novela El hombre que vivía debajo del agua, de Jean de la Hire (Adolphe D’Espie), publicada en España por la editorial Iberia a comienzos de los treinta, si bien el desarrollo de la historieta difiere de la obra del escritor francés.

|

La vida de Jack en el fondo del mar, en Rin-Tin-Tin. |

|

Jack es un joven isleño a quien un ermitaño de luengas barbas desdeñoso del mundo convierte, sin que se sepa muy bien por qué, en criatura anfibia capaz de respirar tanto en tierra como debajo del agua. Su existencia discurre todo lo plácida que en semejantes circunstancias cabe esperar, hasta que a su casa llegan varios navíos de guerra dispuestos a llevárselo por las buenas o por las malas. No para investigar sus insólitos dones, sino con el más modesto propósito de forrarse exhibiendo al muchacho en una barraca de feria. El enfrentamiento entre Jack y sus enemigos ocupa el grueso de la acción. Por medio se asiste a una sucesión de prodigios a cual más asombroso. Jack entra en contacto con Floralia, una muchacha anfibia como él que no tarda en convertirse en su novia; un pueblo de hombres escamosos, los licurgueses, se pone de su lado atacando con brío al ejército de malvados; estos seres entablan a su vez guerra con otra tribu de hombres renacuajo que habita las profundidades; el sabio ermitaño padrino de Jack inventa un aparato que convierte a ambas razas en terrestres; aparece un submarino volador; se suceden las batallas navales... La fantasía se entiende una vez más como mera exposición de maravillas, sin importar la coherencia de un argumento traído por los pelos. Con pesados textos a pie de viñeta, las formas de la historieta son arcaizantes, lo que no quita para que el lector de la época le dispense una cálida acogida, prolongándose su publicación durante meses.

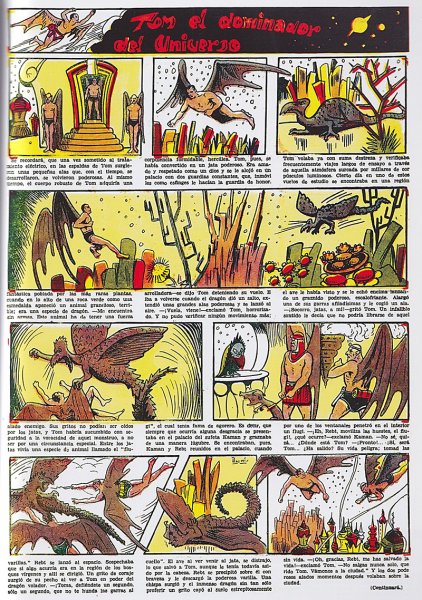

Resuelta igualmente con textos ilustrados por secuencias de viñetas, Tom el Dominador del Universo presenta mayor interés. En lo gráfico es fundamentalmente obra de Darnís, en un momento en que empieza a despegarse de la influencia de los autores ingleses a quienes tanto ha calcado para empezar a definir su propio estilo; Marc Farell realiza algunas páginas, en una alternancia de dibujantes habitual en todas las series de Marco.

|

| Tom el Dominador del Universo. |

Publicada a razón de una página semanal en La Risa durante 1935, cuenta la asombrosa peripecia de Tom, un estudiante de ciencias residente en Londres a quien unos seres alados secuestran en plena calle para llevárselo sin más ni más a su planeta. Allí, acto seguido, le nombran rey, no sin antes meterlo en un aparato que hace que en su espalda crezcan dos hermosas alas que le permiten desplazarse por el cosmos sin necesidad de escafandra alguna. Asumida rápidamente su nueva situación, Tom emprende junto a un reducido grupo de alienígenas nada menos que la conquista del universo, propósito que van consiguiendo, si no de forma totalmente pacífica, sí con un moderado empleo de la violencia.

|

| Tom el Dominador del Universo. |

La historieta se estructura en torno al viaje que efectúa el protagonista, consiguiendo que los monarcas de cada mundo nuevo en que aterriza establezcan con el suyo relaciones de vasallaje mientras construye, a base de gigantescos satélites artificiales, una especie de autopista galáctica por la que circular cómodamente de planeta en planeta. Paisajes surrealistas, animales y monstruos de todas clases, aventuras en reinos medievalizantes, encuentros con cíclopes y con gigantes, con tiranos a los que derrocar y reyes a los que convencer... un despliegue de maravillas que no cesa hasta el final, cuando una vez dominado el universo Tom es devuelto al planeta Tierra, que lo acoge alborozado con honores de héroe.

En lo argumental todo resulta extremadamente ingenuo, ya se ve; su estética, sin embargo, es fascinante, mostrando a un Darnís cada vez más moderno que intenta tímidamente seguir los pasos de historietistas en boga como Alex Raymond; capaz tanto de construir secuencias dramáticas como de mostrar al lector las maravillas que el texto describe, mueve hábilmente a sus personajes de forma que por fin se desprenden de ese envaramiento formal heredado de la escuela británica. Mezcla en su punto justo de candidez, portento y eficacia, Tom el Dominador del Universo es una historieta importante, pionera muestra de una ciencia ficción en viñetas próxima ya a su madurez.

|

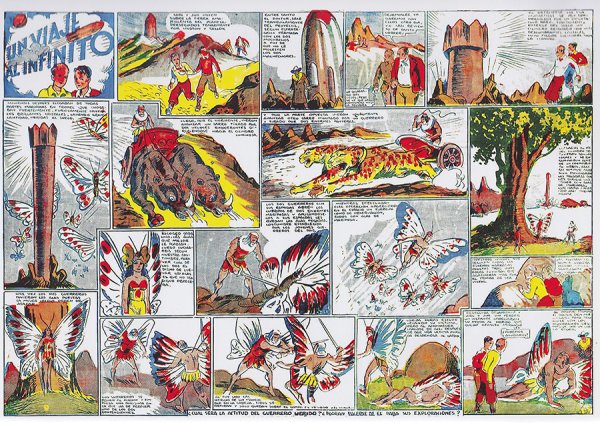

| Un viaje al Infinito. |

Prematuramente interrumpida por la Guerra Civil, Un viaje al Infinito constituye una de las obras más sobresalientes de Marc Farell, publicada en los últimos números de La Risa. Su argumento es muy socorrido: un sabio inventor fabrica un cohete con el que pretende viajar al espacio; dos muchachos aventureros y un par de gángsteres se cuelan como polizones en la nave, yendo a parar a un mundo desconocido repleto, como no podía ser de otro modo, de abracadabrantes portentos: hombres con alas de mariposa, carros tirados por leopardos y rinocerontes, hermosas soberanas espaciales, guerreros voladores, ogros subterráneos... no por previsibles menos seductores.

Lo que convierte las pocas páginas publicadas en excepcionales son los dibujos de Marc Farell, de una fuerza y belleza insólitas. Nacido en Sabadell en 1902 e incorporado a la profesión poco después de terminar sus estudios en la Academia de Bellas Artes de esa misma localidad, cuando empieza elaborar historietas es ya un dibujante veterano, con amplia obra como portadista de libros y colecciones de folletines e ilustraciones en revistas como Lecturas. A tales alturas se muestra maduro como historietista, con una habilidad sobresaliente para mover a los personajes por la página y una capacidad para innovar en lo fantástico completamente suya, alejada tanto de las historietas inglesas que durante años se ha visto obligado a imitar como de la creciente influencia que el Flash Gordon de Alex Raymond ejerce sobre cuanto autor se aproxima a la ciencia ficción.

|

| Águilas submarinas. |

Por la misma época, Farell inicia en La Risa otra historieta extraordinaria, Águilas submarinas, igualmente interrumpida cuando a pocas semanas de iniciado el conflicto la actividad de Marco cesa casi por completo. Allí hace despliegue de nuevo de una madurez pasmosa, con páginas de una modernidad tanto estética como de lenguaje inusuales en la historieta española del momento. Ciencia ficción de aires pulp ambientada entre túneles transatlánticos y civilizaciones sumergidas, incorpora como la anterior el bocadillo a sus viñetas, dando un paso de gigante en cuanto a agilidad narrativa y fuerza expresiva. Lamentablemente las páginas aparecidas no llegan a la docena; después de ellas su autor nunca regresa al género, ya que, concluida la Guerra Civil, abandona el medio para dedicarse a otras actividades artísticas. Algo que contribuye no poco al olvido en que se sume desde entonces este importante dibujante, de un modo tan comprensible —es muy difícil acceder a su obra, olvidada por los lectores de posguerra y desconocida para las generaciones posteriores— como totalmente injusto.

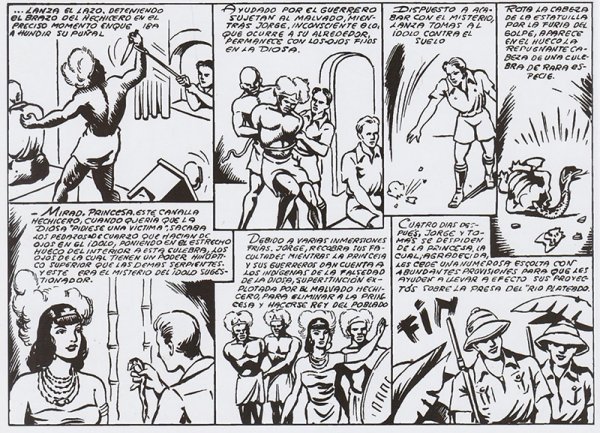

Aventuras en Mongo

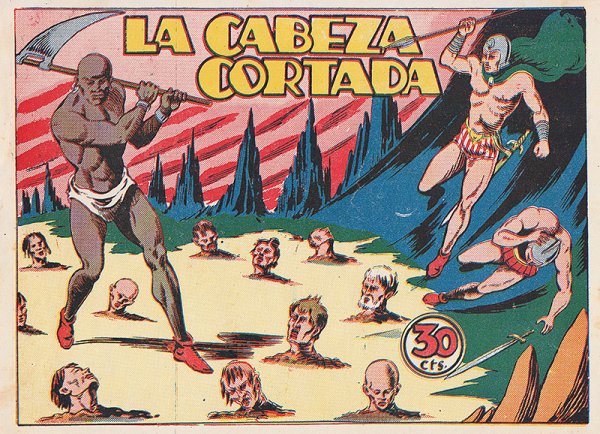

Los primeros relatos de Conan the Barbarian ven la luz en 1932 en la célebre cabecera pulp Weird Tales. El héroe seduce al lector americano de inmediato, no tardando en surgir numerosas imitaciones, de las que pocas mantienen la frescura del original. Nace así un nuevo subgénero, mezcla de leyenda, edad antigua inventada, estética medievalizante, magia de cuento de hadas y poderosa pulsión sexual. Con ilustres precedentes como Lord Dunsany o Lady Gregory, es el tejano Robert E. Howard quien con su gusto primario y esa prosa suya labrada a puñetazos define las pautas por las que ha de discurrir la futura sword & sorcery, nuestra espada y brujería. Hasta los años setenta Conan es prácticamente desconocido en España —solo la edición argentina del pulp de Editorial Molino Narraciones Terroríficas, apenas distribuido aquí, incluye en 1939 alguno de sus cuentos—; sin embargo, en los años previos a la Guerra Civil, buena parte de las historietas publicadas en las revistas de Marco transitan por los caminos de esa nueva forma de fantasía concebida por Howard, destinada a conocer larga y fecunda vida.

Con su mixtura de paladines hercúleos, magia, monstruos y ciencia ficción, muchas de las páginas ilustradas por autores como Farell o Darnís remiten a mundos semejantes a los de la naciente fantasía heroica. Eso en un momento en que el subgénero es completamente desconocido por estos lares, por lo que no hay que buscar en tal coincidencia ánimo alguno de conectar con los relatos originales norteamericanos. El auge de estas historietas corresponde a una era en que el futuro suscita más temores que ilusiones, escapismo de un tiempo lleno de sombras bélicas que oscurecen el porvenir haciendo que el pasado, y más aún uno totalmente inexistente, se ponga de moda. De ahí esa hibridación entre tímidos elementos de ciencia ficción, hechicería, espadas y cañones de rayos, acientífica mirada a mundos donde siguen rigiendo los valores de la caballería y en los que la magia goza aún de todo su poder.

A Canellas Casals, con su amor por la imaginación más desbocada, su gusto por mezclar géneros, su ninguna gana de contextualizar o ceñirse a esquemas realistas, tal libertad le viene como anillo al dedo, llevándole de una forma natural hacia una espada y brujería a la española, que en último término es invento totalmente suyo, bien que quede reducido a las páginas de los tebeos sin que folletines o novelas populares le dediquen su atención. Y es que, tanto como de los mundos evocados por Howard, estas historietas beben del Mongo creado por Alex Raymond en los primeros episodios de Flash Gordon, cuando en el planeta regido por el emperador Ming alternan alegremente duelos de armas medievales con la más moderna cacharrería científica, naves espaciales con cargas a caballo lanza en ristre, ejércitos súper tecnificados con hordas de trogloditas. Un universo nuevo que en España se difunde con enorme éxito desde el mes de mayo de 1935 a través de Aventurero, el semanario editado por Lottario Vecchi, responsable de introducir aquí un buen número de las modernas comic strips norteamericanas del momento.

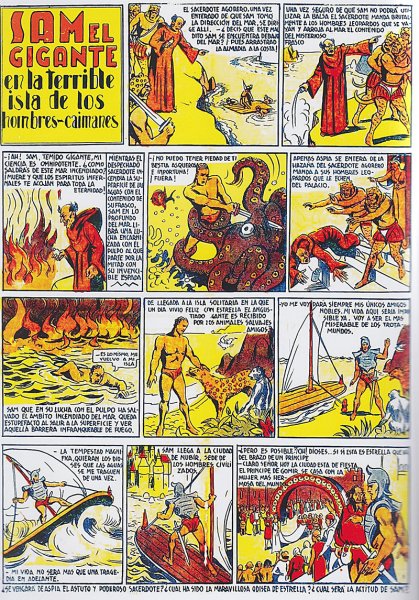

|

| Sam el Gigante en la terrible isla de los Hombres Caimanes. |

Sam el Gigante en la terrible isla de los Hombres Caimanes —los títulos largos y ditirámbicos son rasgo de estilo al que rara vez renuncia Canellas- se publica en 1935 en las páginas de La Risa. La historia, como todas las del guionista, empieza de repente, sin introducciones ni presentaciones de ningún tipo. En la primera escena, unos señores vestidos con pieles de cocodrilo —muy parecidos a los que aparecen en una de las aventuras de Flash Gordon— presentan ante su rey a la novia de Sam, a la que traen secuestrada debajo del brazo. A las pocas viñetas ya vemos al protagonista liado a palos para rescatar a su prometida; el enfrentamiento se prolonga durante todo el relato, en el que no tarda en intervenir una tribu de hombres leopardo que se encuentra en guerra con los raptores; la acción se desplaza después al castillo de la princesa Aspia, una bella mujer que se vale tanto de la magia, con una bola de cristal capaz de conjurar espíritus, como de la técnica, con complicados aparatos que no tienen más función que enloquecer a sus víctimas. Monarcas, títulos nobiliarios, mujeres en escueto bikini y armas futuristas conviviendo con yelmos y espadas son varias de las constantes que se repiten sin cesar, un poco a caballo entre la sword & sorcery, la ciencia ficción y el cuento de hadas.

|

| Sunga, el Rey de los Caimanes. |

Las primeras páginas corren a cargo de un Darnís muy influenciado por Alex Raymond; el grueso lo dibuja Marc Farell, poseedor a tales alturas de un estilo de líneas firmes y precisas, completamente moderno. Vuelve a ser Darnís quien poco después regresa a ese mundo poblado por adoradores de los reptiles con la inconclusa Sunga, el Rey de los Caimanes, publicada en P.B.T. durante 1936. Sunga, «hijo del desierto y de la selva», es el cabecilla de un grupo de cocodrilos amaestrados que usa para enfrentarse a sus rivales, empeñados, como no puede ser de otro modo, en raptar a su hermosa novia para ofrecerla a un libidinoso rey. La hechicería hace su aparición de la mano de una bruja que se convierte en la más encarnizada enemiga del protagonista; pistolas de rayos, dragones e incesantes peleas jalonan una acción que sirve a Darnís para lucir su dominio del lenguaje gráfico.

|

| El Hombre Caimán. |

Cuando llega la guerra, la saga se interrumpe, aunque después, en 1940, aparece en la Colección Gráfica Biblioteca La Risa un cuaderno, El Hombre Caimán, confeccionado con algunas de las páginas que faltaban para terminar la historieta, dibujadas por Darnís antes del conflicto pero nunca publicadas. Aparte del despropósito que supone editar un tebeo que solo los lectores que hayan sido fieles seguidores de las hazañas anteriores del Rey de los Caimanes pueden comprender —lo que habla tanto de lo paupérrimo del mercado en esos momentos como del ansia de evasión de un público desatendido casi por completo—, hay que destacar también la acción de la censura, que se deja notar tanto en el cambio de nombres, para cumplir con la norma que proscribe todos los que suenen a extranjeros —Sunga pasa a llamarse Eloy y su enemigo, caudillo de una horda de jinetes voladores, responde ahora al de Quirico—, como en el atuendo de Primor, la muchacha codiciada por todos, que pasa del insinuante bikini original a una camisa negra que disimula sus formas, evidenciando el abismo mental y moral respecto al reciente pasado que en muy poco tiempo se impone a la sociedad española.

|

| El fantasma del lago Rojo. |

Darnís es el encargado de ilustrar otras historietas de esa espada y brujería cañí que surge y desaparece en el breve período de esplendor de la historieta de aventuras prebélica. Como en casi todas, la acción de El fantasma del lago Rojo comienza de sopetón, pasmando en 1935 al comprador del semanario Rin Tin Tin. Adaniel, el héroe, aparece combatiendo en la arena de un circo ante los ojos complacidos del tiránico emperador Jano. Interrumpe la lucha un hombre invisible que se lleva al protagonista a su reino a lomos de un hipogrifo; allí, en el subsuelo, existe un laboratorio que hace las veces de gabinete mágico, entre monstruos, hombres con rostro de calavera y enanos cuya música amansa a las fieras. Confusas intrigas cortesanas, misterios disparatados, la consabida mezcla de tecnología, magia y conflictos bélicos jalonan una acción que apenas deja lugar a otra cosa. Fantasía absurda, que queda sin explicación la mayoría de las veces, pero capaz de conmover el ánimo de un lector predispuesto a engullir sin rechistar su ración semanal de maravillas.

|

| Las hazañas de Nick Pecho de Hierro. |

Estéticamente brillante es también la siguiente obra de Darnís, Las hazañas de Nick Pecho de Hierro, publicada en La Risa en 1936. Más cercano que ningún otro de estos héroes al Mongo pergeñado por Alex Raymond, Nick es un guerrero cuyo torso se convierte en invulnerable gracias a un baño de rayos, transformándose así en directo antepasado de los superhéroes. La variedad de enfoques y planos, el encadenamiento dramático de la acción, la concepción abierta de la página... indican que tanto este Nick Pecho de Hierro como su continuación, El cielo envenenado, son obras de un autor en plena forma que ha ido aprendiendo el oficio ante el público semana a semana hasta alcanzar envidiable profesionalidad; algo que cristaliza del todo en la espectacular A la conquista de la Ciudad Magnética, otra de esas divertidas mixturas de vikingos, romanos, cuadrigas, naves espaciales y fusiles atómicos que ocupa durante algunas semanas de 1936 las cubiertas del semanario Cine-Aventuras, sobrada de extravagancia y de muy felices resultados.

|

| A la conquista de la Ciudad Magnética. |

La serie más lograda de cuantas componen este interesante ciclo de sword & sorcery nacional es En los dominios de los buitres infernales, debida en gran medida al pincel de Marc Farell y a la loca imaginación de Canellas, publicada en La Risa en 1936. La protagoniza Heriberto, joven monarca al mando de una tropa de legionarios con los que hace la guerra al tirano Alitán, quien tiene sometido al territorio gracias a los Buitres Infernales, horda de hombres alados —esos que tan gratos resultan al guionista—, dedicados a sembrar el terror desde las alturas en un paisaje de tintes oníricos, entre puntiagudas rocas y estrechos barrancos. Ortodoxos prototipos de la fantasía heroica, cuantos intervienen visten corazas, manejan espadas y temen el poder de la magia, que en esta ocasión corre a cargo del brujo Nicanor.

Nombres de raigambre tan celtibérica no deben llevar a engaño: Heriberto es bárbaro musculado; Nicanor, canónico mago de barba blanca que lanza sortilegios y cabalga un águila con cuernos. Hilvanadas por una sencilla trama van desfilando las maravillas especialidad de la casa, recurso que en Canellas raramente defrauda. Subterráneos habitados por enanos rechonchos de poderes hipnóticos, cadáveres que resucitan, princesas encantadas de provocador atuendo, un Guardián de la Muerte que habita un mausoleo, serpientes y puñetazos: un menú que ni el mismo Robert E. Howard hubiese desdeñado.

|

| En Los dominios de los Buitres Infernales. |

Farell parece sentirse muy a gusto en este tipo de historieta. Aparecida durante varias semanas en páginas dobles que ocupan el pliego central de la revista, el dibujante tiene oportunidad de lucirse escapando del manido esquema de tiras, rompiendo la disposición de cada plancha, estallando en viñetas de vívida fantasía compuestas por su trazo poderoso, todo llana franqueza, limpio, remarcado de gruesas líneas, de rica planificación, sabio en enfoques y contundente como pocos, esencia como es de un modo de concebir la narración gráfica hija de un academicismo al que trasciende llevándolo hacia terrenos expresionistas. Y convirtiendo de paso a En Los dominios de los Buitres Infernales en eso que una vez más toca proclamar: un clásico olvidado de nuestras viñetas que pide a gritos ser redescubierto.

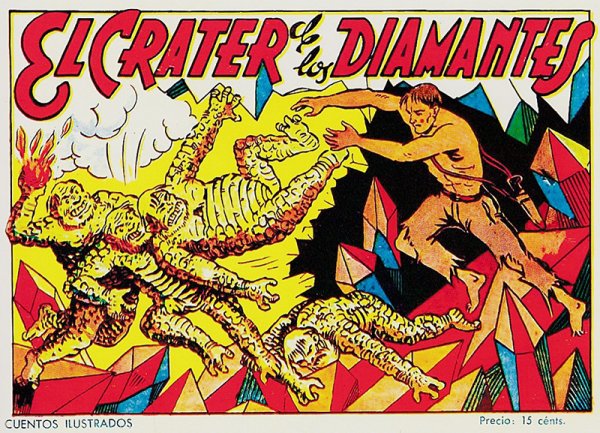

Mil mundos perdidos

No acaba aquí la nómina de series fantásticas publicadas por Marco en el breve período que va de 1934 a 1936, momento de esplendor del género truncado por la Guerra Civil. Uno de los motivos que más se repiten es de las civilizaciones perdidas, esas que cualquier explorador que se precie encuentra en las inexploradas junglas del tebeo desde que Rider Haggard, Conan Doyle, E. Rice Burroughs y algún otro clásico de la novela de las primeras décadas del siglo diesen con sus creaciones el pistoletazo de salida de lo que fue subgénero en auge durante mucho tiempo. Y no solo en España: Mandrake, Brick Bradford, Tim Tyler o el mismo Tarzan fueron especialistas, durante esta misma época, en toparse con unas cuantas en sus múltiples peripecias.

Estas civilizaciones suelen tener ciertos rasgos en común: se encuentran en lugares ignotos para el hombre blanco y no frecuentados por unos vecinos que las consideran tabú; se rigen por un monarca al que secundan celosos sacerdotes que utilizan la religión como elemento de control, con dioses terribles que a menudo exigen sacrificios humanos; a veces esta máxima autoridad corresponde a una hermosa mujer, destinada a terminar seducida por el héroe de turno; normalmente se encuentran en un nivel tecnológico y cultural inferior al de los europeos; la irrupción de un grupo de extraños en su seno suele conllevar la destrucción de estos mundos perdidos.

|

| Tirzá, el dominador de la fieras. |

Los evocados por Canellas Casals no escapan a estas características; así, en Tirzá, el dominador de la fieras, un tarzánido cuyas aventuras publica en 1935 la revista Rin-Tin-Tin, tras unas cuantas páginas de ortodoxa peripecia selvática se produce la llegada del héroe y su compañera a un mundo poblado por guerreros parecidos a los vikingos, vecinos de otro reino misterioso abundante en dinosaurios, que una bella soberana gobierna con mano de hierro. Allí se encuentra otra raza extraordinaria, los atlantes, colosos obligados a sostener sobre sus hombros el peso de las columnas que sustentan los muchos templos que constituyen la mayor parte de construcciones; en escenas a caballo entre la épica y lo surreal, Tirzá los libera, provocando de paso el derrumbe de cuanto edificio sostenían. Rasgo de imaginación disparatada que inclina a pensar en Canellas como su guionista; en lo gráfico, es extraordinaria realización de un Marc Farell en plena forma, ducho en la secuenciación y espectacular en la puesta en escena, de una modernidad que nada tiene que envidiar a los tebeos contemporáneos de otras latitudes.

|

| El diamante de la montaña de las Águilas. |

A Farell se deben otras incursiones en el subgénero, como El diamante de la montaña de las Águilas, publicada en La Risa e interrumpida por la Guerra Civil. Se trata de una aventura magníficamente desarrollada, con el interés añadido de un inusual protagonismo femenino a cargo de una amazona que, cabalgando en escueto bikini y esgrimiendo unas boleadoras, rige un pequeño mundo perdido situado en las pampas sudamericanas. De gran nivel gráfico, se reedita en parte después del conflicto, cuando en 1941 el editor intenta resucitar La Risa. La iniciativa, confeccionada a base de volver a publicar historietas de los años treinta, no cuaja; lo hará en 1952, cuando Marco consiga sacar al mercado, con gran fortuna comercial, una revista así titulada que poco tiene que ver con la longeva colección publicada antes de la Guerra.

|

| En busca de un mundo perdido. |

Un Francisco Darnís espléndido encontramos en la serie, escrita por Canellas, En busca de un mundo perdido, publicada en P.B.T. en 1935. En ella, el arquetípico explorador Samuel, jinete a lomos de un elefante, encuentra nada más comenzar la acción «el mundo perdido que andaba buscando», un reino de fenicios, asirios o semejantes, viviendo en todo su esplendor en el África desconocida por los blancos. Poco amigo del sistema esclavista que allí impera, dedica su lucha a la liberación de los siervos que gimen bajo un rey tiránico. Por medio, muchas peleas a puñetazos, como es de rigor; persecuciones en barco por un mar interior desconocido por los europeos; enfrentamientos de trogloditas barbudos contra ejércitos de la antigüedad; la búsqueda de una misteriosa llave oculta en las entrañas de una momia real, y magia, genuina magia que un hechicero practica gracias a su bola de cristal, muy útil frente a los espíritus que desde las tumbas de los emperadores muertos regresan para aterrorizar a los vivos. Darnís evoca visualmente este mundo perdido con fuerza y convicción inusuales, despegándose de influencias ajenas, tanto británicas como raymondianas, para ir encontrando un estilo propio que prefigura esta historieta sorprendentemente vigente y fresca cuyo uso recurrente de la hechicería la emparenta con esas otras de sword & sorcery antes comentadas.

|

| En el mundo de las fieras. |

Arquetípica de cabo a rabo es la serie En el mundo de las fieras, publicada en P.B.T. en 1936, interesante realización que una vez más la guerra se encarga de dejar inconclusa. Aquí no falta un solo elemento: exploradores blancos de los de salacot y camisa arremangada, hechiceros malvados, dinosaurios y otros animales fantásticos, ídolos espantosos, enfrentamientos a muerte en un circo como el de los romanos... La historia, apenas hilvanada, se reduce a una sucesión de escenas emocionantes servidas por el pincel de un Francisco Darnís en plena evolución, completamente olvidados esos resabios arcaizantes que caracterizan sus primeras obras; más adelante la historieta pasa a manos del argentino Fernand, que, aunque de forma algo apresurada, continúa evocando con vigor el exotismo un punto enloquecido que la serie requiere.

El gusto por lo fantástico no se agota con este tipo de ficciones, y así vemos otras, más difícilmente clasificables, que salpican los tebeos de Marco de los años inmediatamente anteriores a la guerra. El cine es medio de masas cada vez más en auge; su eco se deja sentir en todos los sentidos, tanto en la influencia que largometrajes y seriales por episodios ejercen sobre el narrar aventurero en todas las publicaciones de la época, como por la adopción de temas y lugares comunes llegados directamente del celuloide al papel.

|

| King Kong. |

Es el caso de King Kong, adaptación del filme homónimo difundido a bombo y platillo en nuestro país —en espectacular alarde publicitario, una reproducción de la cabeza del simio desfila por las principales calles de Madrid y Barcelona los días previos al estreno— que publica en entregas semanales de una página la revista Rin Tin Tin en 1934. Historieta sin firmar, que tal vez se deba a Marc Farell en uno de sus momentos más bajos, no consigue recrear en ningún momento la atmósfera fantástica, trágica y épica de la obra de Cooper y Schoedsack. Los largos textos al pie de las imágenes restándole toda agilidad a la narrativa; el dibujante demuestra no haber visto siquiera unos fotogramas del filme, cambiando tiranosaurios por cocodrilos y pterodáctilos por murciélagos. La colosal empalizada que la tribu de nativos utiliza para contener al monstruo se reduce a una puerta algo mayor de lo normal con su picaporte y todo; al desaparecer el tono erótico que Fay Wray imprime a su actuación, la historia de la bella y la bestia que es médula del relato pierde todo su sentido; las escenas de destrucción en la ciudad están torpemente representadas, lo mismo que las del simio abatido por los aviones en la cúpula del Empire State... Ni una chispa de la magia que la película desborda consigue llegar de la pantalla a la viñeta, convirtiendo esta adaptación en algo anodino, en las antípodas, en todos los sentidos, de la cinta original.

|

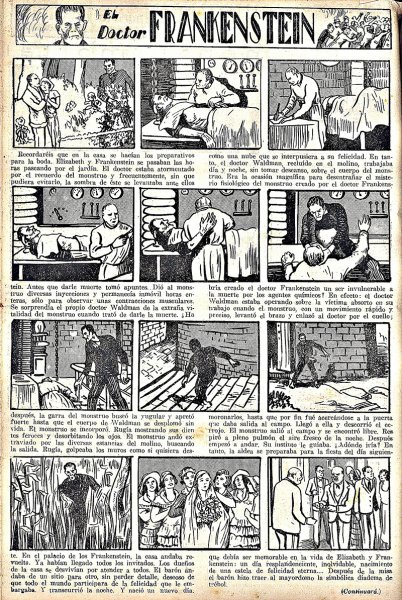

| El doctor Frankenstein. |

Mayor interés tiene la de otro éxito del momento, El doctor Frankenstein (James Whale, 1931), que publica la cabecera Chiquitín en 1935. Se trata de una de las primeras historietas netamente de terror aparecidas en España, además de pionera traslación del popular monstruo a las páginas de un cómic, algo que en Norteamérica no se produce hasta cinco años más tarde.

Aunque lastrada por inacabables textos al pie, el trabajo de Darnís, tosco en comparación con algunas de sus obras inmediatamente posteriores, consigue evocar el aire fatalista y tenebroso que caracteriza al filme. La narración sigue paso a paso al original sin dejarse nada en el tintero, ni siquiera unos asesinatos que se muestran sin ahorrar detalle. Especialmente logrados están los momentos en que el doctor y su ayudante jorobado consiguen dar vida al monstruo entre descargas eléctricas y aparatos colosales, evocados con dramatismo pese a lo apresurado de la realización.

De una sinceridad que a veces conmueve, la historieta narra en un lenguaje ya antiguo lo que en la pantalla es pura vanguardia y modernidad; cándida, sincera y eficaz, refleja una visión popular que, dejando a un lado la imprescindible estética de la cinta, se centra únicamente en su argumento, al fin y al cabo lo único que interesa a un público primario como es el de Chiquitín, uno de los más modestos semanarios de la casa.

|

| El castillo maldito. |

No se agota con estas la producción de historietas fantásticas de Editorial Marco. La imposibilidad de consultar enteras todas sus colecciones hace que a día de hoy no sea posible enumerar, y menos analizar, todas sus producciones de este estilo. Gracias a la magnífica labor de rescate que José Manuel Rodríguez Humanes realiza con su serie de reediciones Tesoros Olvidados hoy se puede acceder a muchas de estas historietas; con todo, sagas como El castillo maldito, tardía incursión de Darnís en la fantasía heroica publicada en La Risa, u otras aparecidas en semanarios fuera de nuestro alcance como Periquito, Chiquitín o Don Tito, de larga y en gran parte desconocida trayectoria quedan, forzosamente, pendientes de estudio para otra ocasión.

Todas estas obras prebélicas tienen un alto interés por ser pioneras en España del género fantástico en todas su variantes; por ofrecer una frescura creativa y una calidad estética que tardan tiempo en recuperarse tras la guerra, y por ser las páginas en las que nace y se consolida, por autores españoles, el dibujo de aventuras tal como va a ser entendido en las próximas décadas. También sus temas que, exceptuando las incursiones en la fantasía heroica, van a servir de modelo para muchas de las realizaciones que en la década siguiente aborden el género, de las historias de mundos perdidos a la space opera, pasando por el extraño mundo de los superhombres ibéricos.

Para poder valorarlas en su justa medida, en especial aquellas que cuentan con guion de Canellas Casals, hay que entender sus condiciones de edición. Son fruto de un momento histórico en el que el tebeo realista se encuentra aún en pañales; de hecho, es sobre todo aquí donde se produce la decisiva transformación del modelo literario de textos ilustrados por viñetas en modernos cómics donde la imagen cuenta por sí misma. Y no hay que olvidar que están concebidas para ser publicadas como un producto seriado, algo que, como es natural, condiciona su desarrollo.

Leyendo una sola página semanal, el comprador aspira a encontrar en cada entrega suficientes sorpresas y acción como para sentirse interesado, lo mismo quienes adquieren todos los números de la revista como los lectores ocasionales; así se entiende que al guionista no le preocupe tanto proporcionar explicación a los misterios planteados como ofrecer la dosis precisa de emoción capaz de despertar la atención de todo tipo de consumidores. Cuando la historieta de aventuras pase a publicarse en cuadernos de diez a dieciséis páginas las narraciones ganarán en complejidad, incorporando el melodrama; necesitadas de coherencia por inverosímiles que sean sus formas, la acumulación de maravillas ya no es suficiente. Es entonces cuando autores como Canellas se ven obligados a abandonar el medio; meros —y nada menos que— fabricantes de prodigios, sus mañas acaban por revelarse definitivamente caducas.

Viñetas para sobrevivir

Como no puede ser de otro modo, la Guerra Civil altera el panorama de la edición de tebeos. Algunas revistas, como Mickey, que edita Molino, cierran casi de inmediato; no es el caso de Aventurero o La revista de Tim Tyler, publicadas por Hispano Americana, que continúan acudiendo puntualmente a los kioscos de la menguante zona republicana hasta que la escasez de materias primas hace imposible su aparición; otras, como KKO —publicada en Valencia por Enrique Guerri—, la decana TBO, el Pulgarcito de El Gato Negro —futura Bruguera— o Pocholo, que en Barcelona dirige Santiago Vives, son colectivizadas por un comité empresarial que intenta prolongar su actividad, cambiando en muchos casos sus contenidos.

Parece que esta es la suerte corrida por las ediciones Marco, cuyos semanarios quedan notablemente alterados. Las series de aventuras que ilustran Farell, Darnís, Boix y demás colaboradores de la casa se interrumpen bruscamente para no regresar más; Canellas Casals, hasta entonces la persona fundamental en la casa, busca refugio en el San Sebastián recién conquistado por el ejército franquista. La producción de folletines se ralentiza hasta desaparecer por completo, y publicaciones como La Risa o Rin-Tin-Tin echan mano para llenar sus páginas de materiales antiguos hasta que desaparecen, antes de que el conflicto llegue a su fin.

Cuando en 1939 el sector intenta reanudar su actividad ya nada es lo mismo. La censura, presente en la época bélica, se recrudece hasta límites insospechados en manos de Falange Española, que pretende ejercer lo más parecido a un monopolio sobre la edición de publicaciones infantiles y juveniles. Además del deber de presentar para su autorización cuanto producto se destine a la imprenta, las nuevas autoridades prohíben terminantemente las publicaciones periódicas, con lo que las revistas, que han sido hasta entonces el principal formato en que las historietas se han comercializado, desaparecen de raíz. Los tebeos pasan a considerarse folletos unitarios, y como tal van a tratarse.

Surge un nuevo producto, el cuaderno de aventuras, popular desde hace años en la Italia fascista, que permite a los editores adaptarse a las duras condiciones del mercado. Al tratarse de historietas que comienzan y acaban en una sola publicación, no requieren continuidad y se amoldan sin problemas a lo irregular de su cadencia. En un país arruinado, permiten reducir considerablemente los costes que conlleva la edición de una revista, pudiendo así ofrecer productos de bajo precio al alcance de los compradores más modestos. La escasa duración de cada entrega —oscilan entre las ocho y las dieciséis páginas— obliga a la sencillez e impide cualquier tipo de sofisticación narrativa. Más adelante, cuando Falange se vea desplazada por otros sectores afines al Régimen, largas sagas de un solo personaje conquistan el favor del público y consolidan el formato como el más popular de las siguientes décadas.

Pero en estos primeros tiempos lo que urge es abastecer un mercado tan empobrecido como necesitado de evasión. Proliferan los tebeos monográficos, relatos independientes nutridos por cuanto lugar común sea familiar al lector que no requieren ningún conocimiento previo para ser comprendidos. Editoriales como Valenciana, Grafidea o Marisal comienzan a ofrecer colecciones que agrupan este tipo de productos. Confeccionados pobremente, dibujados a menudo con bisoñez o torpeza, mal impresos y peor distribuidos, son la única oferta capaz de alimentar la imaginación, brindar cierto goce estético y transportar a mundos lejanos, aunque sea por unos instantes, a una infancia inmersa en un medio ambiente áspero y hostil.

Sus temas remiten a las historietas de aventuras publicadas durante los años treinta, necesariamente condensadas dado lo breve de cada entrega. Introducir personajes, moverlos en un contexto, conferirles una personalidad, narrar pausadamente… son pérdidas de tiempo que ni editores ni lectores se pueden permitir. El comprador exige sensaciones inmediatas, encontrar en cada cuaderno las dosis requeridas de acción, sorpresas y emociones. Por muy de segunda mano que estas resulten ser, tomadas como están del folletín, del cine o de otras historietas anteriores a fin de que resulten reconocibles al primer golpe de vista. Vemos durante estos primeros años de posguerra repetirse una y otra vez los mismos esquemas nutridos por un número restringido de modelos, algo que el aislamiento que supone la guerra en Europa no hace más que prolongar y agravar.

Todas estas limitaciones son más que visibles en los cuadernos que Marco va lanzando al mercado. Para evitar tener que registrar nuevos nombres, con los costes que eso supone, el editor los agrupa en colecciones que actúan de contenedor, con títulos cambiantes. Surgen así cabeceras como Biblioteca Gráfica de Aventuras o Colección Gráfica de Biblioteca La Risa, finalmente unificadas bajo el nombre de Gran Colección de Aventuras Gráficas. Siguiendo las normas de la empresa son productos muy baratos, los más económicos que en el limitado mercado de posguerra cabe encontrar, por debajo del precio de venta al público de cualquier otro competidor.

Los primeros títulos, protagonizados por héroes como Búfalo Bill, Dick Navarro o Dick Turpin, remiten directamente al universo del folletín, un tipo de publicaciones cuyo tirón comercial parece haberse esfumado tras la Guerra Civil. Es entonces cuando criaturas fantásticas de la casa como Los Vampiros del Aire o Héctor Ban (nuevo nombre para el superhombre Mack Wan el Invencible) se integran en esta colección, como comenté antes. Junto a ellos, otros procedentes del imaginario de la novela de aventuras, como el Capitán Blood, los Tres Mosqueteros o distintas adaptaciones de las obras de Julio Verne. Y acompañándolos, una nueva serie de episodios monográficos plenamente adscritos al género fantástico.

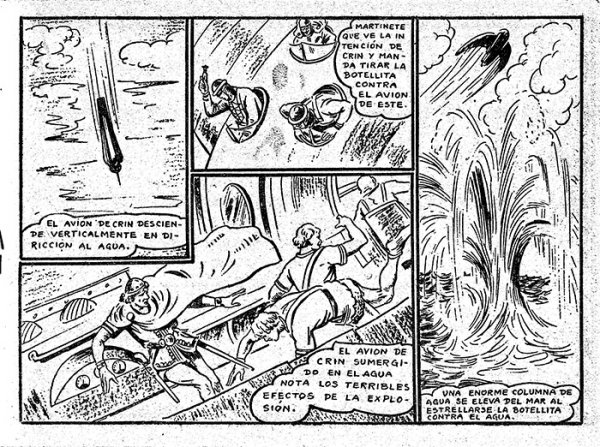

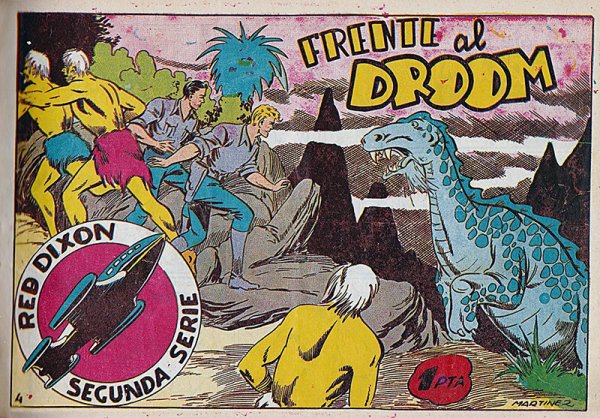

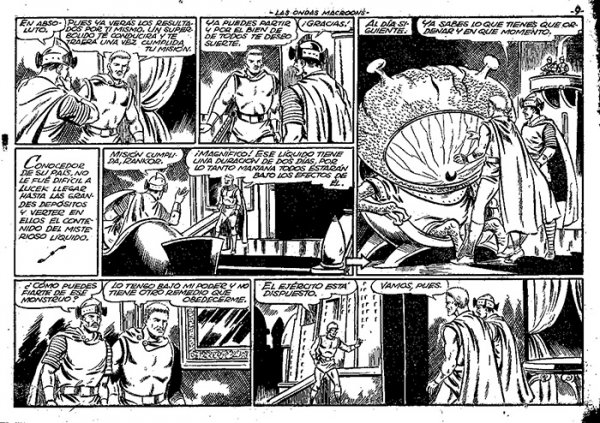

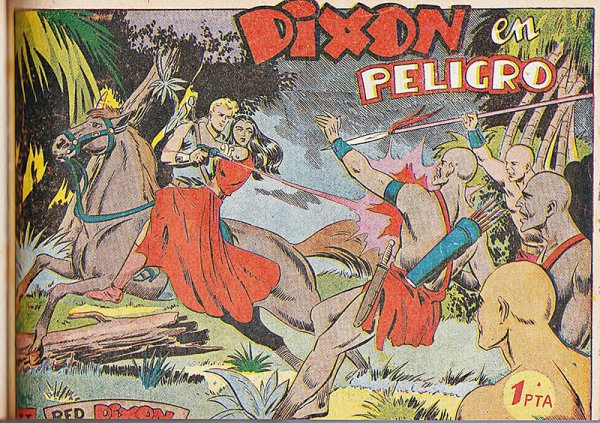

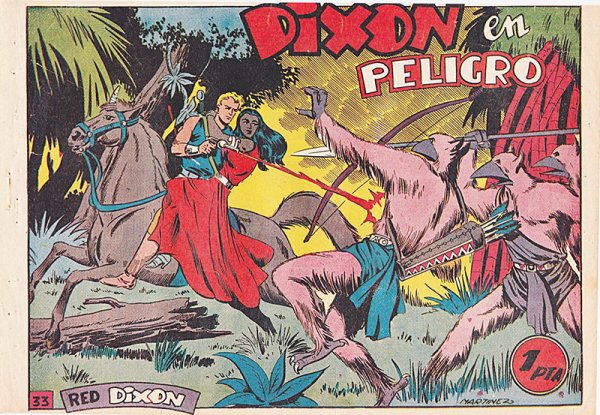

La huella que entre autores y lectores deja Flash Gordon, cuyas aventuras se han difundido a través de la revista Aventurero desde 1935, es inmensa. Tanto que apenas hay tebeo de ciencia ficción en los siguientes años que no acuse en mayor o menor grado su influencia. No es extraño, pues, que los primeros españoles que viajan al espacio tras la Guerra Civil sigan directamente sus pasos. El primero en hacerlo es el héroe de un tebeo que Marco publica en 1940 con el estrambótico título de Lucio Crin contra Martinete. Ilustrado por Francisco Darnís, que se reincorpora a la empresa en cuanto esta abre de nuevo sus puertas tras el conflicto, y con guion muy probablemente de un Canellas que ha hecho lo mismo una vez ha regresado desde San Sebastián a Barcelona, es tebeo pobre desde el nombre hasta las mañas.

|

| Lucio Crin contra Martinete. |

Lucio es un émulo de Flash Gordon que se mueve entre pistolas de rayos, naves espaciales, espadazos y mandobles; Martinete es el ridículo nombre con que se bautiza a una criatura claramente inspirada en el emperador Ming. Todo en sus menos de diez páginas resulta un poco desangelado, un repetir motivos y escenas sin demasiada convicción, ilustrados por un grafismo que, si bien ha sintetizado y convertido ya en suyas muchas de las propuestas estéticas de la comic strip americana, filtrándolas en estilo propio, resulta aquí con sabor a sucedáneo, como si la penuria del momento empapase cada una de sus viñetas. No es raro que las andanzas de Lucio se limiten a un solo cuaderno, demasiado pobres incluso para el necesitado lector de 1940.

El resto de monográficos integrados en las colecciones de Marco bebe de los mismos temas que han alimentado las fantasías prebélicas publicadas en sus revistas. De nuevo asistimos a un desfile de seres prodigiosos y arquetípicos, hombres alados, soberanas de mundos perdidos, exploradores de salacot y escopeta, variopinta galería de monstruos, hombres que vuelan, bárbaros de espada en ristre y grandes héroes de cartón piedra.

El equipo de colaboradores, sin embargo, cambia. Algunos, como Fernand, han marchado de España escapando de las represalias franquistas; otros como Marc Farell abandonan pronto la historieta. Además de Darnís, permanece en la casa Emili Boix, responsable en el período anterior de un buen número de páginas de humor; ahora triunfa con personajes de gran popularidad como Hipo, Monito y Fifí, además de realizar algunos episodios continuación de aquella espada y brujería cañí que surgiese espléndida en las páginas de los semanarios prebélicos. A ellos se unen algunos autores en sus inicios profesionales, que abandonan la empresa en cuanto consiguen encontrar horizontes más prometedores: Ramón Sabatés; Alfons Figueras, que aún no ha cumplido los dieciocho años cuando factura episodios de una ciencia ficción tan sugestiva como cándida; Antonio Ayné, antes de brindar a Marco uno de sus grandes éxitos con los cuadernos humorísticos de Narizán (1942); Juan Margenat; J. Nogueras; los madrileños Alfredo Ibarra y Adolfo López Rubio; Manuel Gago; Guillermo Sánchez Boix, “Boixcar”; Martínez Osete…

|

| El rey del desierto. |

Marc Farell, la baza más sólida del editor en su etapa anterior, realiza en estas nuevas circunstancias muy pocas páginas de historieta. Es responsable de El rey del desierto, monográfico de factura superior a los del resto de la colección que trae a la viñeta ecos del cine de terror del momento. Correctamente ilustrada, con cierta complejidad argumental, diálogos bien construidos y algunas secuencias impactantes, sobresale en un entorno que no acostumbra ofrecer tal nivel de profesionalidad. Es relato de arqueólogos y saqueadores en la línea del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, con sus trampas, sus maldiciones, sus templos y sus pasadizos en el interior de las pirámides, hogar de alguna que otra momia rediviva, tanto genuina como de pega, inspiradas en el personaje que interpretase en el cine Boris Karloff. Las secuencias del vendaje de la criatura, su aparición desde el interior de un sarcófago o el castigo que inflige a los profanadores de su reposo son de lo más destacable que cabe encontrar entre las viñetas de este primer tiempo de posguerra.

|

| La invasión de los monstruos. |