SEXUALIDAD Y REPRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES FEMENINOS DURANTE LA EDAD DE ORO DEL CÓMIC ESTADOUNIDENSE (1935-1954)

El estudio de la sexualidad de los personajes del cómic puede parecer un tema un poco extraño incluso a los lectores habituales de historietas, sobre todo si lo efectuamos sobre los personajes femeninos de la edad de oro del comic book, es decir, de aquellos que fueron publicados entre mediados de los años treinta y mediados de los cincuenta. A fin de cuentas, se trata de una época que al lector le parecerá remota, aparentemente mucho más mojigata, donde el culmen del erotismo era una blusa levemente desabrochada o un muslo a medio cubrir, y la máxima expresión de la pasión se reducía a un beso que, eso sí, podía ser con ojos cerrados e incluso con un abrazo.

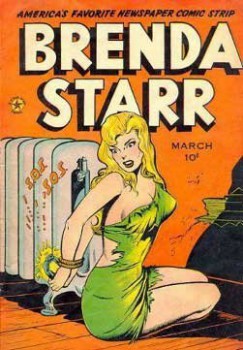

|

|

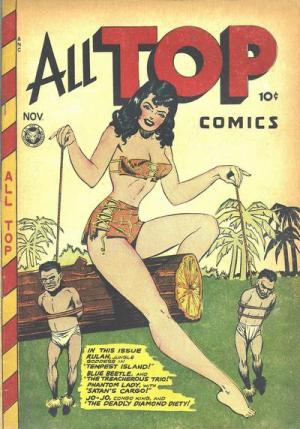

| Número 8 de All Top Comics, con una muchacha en cubierta que quita el hipo, y parece adoptar una pose con carga sexual. O no. |

¿Serviría de algo hablar de la sexualidad de unos cómics vetustos que hoy a casi nadie interesan, ni siquiera a la mayoría de los aficionados a la historieta? Efectivamente, si por estudiar la sexualidad entendemos simplemente dar un largo listado de títulos y personajes femeninos, y catalogar su grado de sexualidad acorde a su vestimenta y conducta, el trabajo parece tener poco interés. Por supuesto, siempre estaría la posibilidad de dejar volar nuestra imaginación, como han hecho muchos estudiosos y aficionados del medio, viendo en cada chica atada un guiño sadomasoquista y en cada abrazo entre mujeres un canto al amor lésbico, pero estas lecturas suelen usar como base imágenes sueltas y descontextualizadas, además de carecer del más mínimo apartado teórico ni crítico, poseyendo escaso interés científico y alejándose de las deconstrucciones y subversiones de las identidades sexuales realizadas desde la Queer Theory[1].

Pero existe otra posibilidad, la de estudiar las historietas desde una perspectiva más amplia, a saber, como parte de la cultura popular de una época y una sociedad concretas, que ayudaba a crear unos esquemas mentales, a reproducir unos roles socialmente aceptados y a condenar otros. Y es que no podemos olvidar que las personas no sólo estamos influenciadas por nuestro entorno directo (familia, escuela, grupo de iguales, etc.), sino también por la ideología, la cultura, [las] subculturas y las creencias que imperan en nuestra sociedad[2]. Por lo tanto, en el caso que nos interesa, el comic book representaba la sexualidad de una manera concreta, y aunque dicha representación no resultaba especialmente significativa por sí misma, al estar reforzada por otros medios como la literatura, la música o el cine, ayudaba a sus consumidores a interpretar la realidad[3]. Es por ello que los estudios culturales han comenzado a considerar la representación como un tema político, pues sin el poder de participar en pie de igualdad en la creación de dichas representaciones, cualquier grupo se ve sujeto a las definiciones y representaciones que otros hagan de ellos. Por supuesto, estos otros estarán más interesados en hacer definiciones y representaciones que sirvan a sus propios intereses, aunque esto no siempre sea una decisión consciente[4].

Por lo tanto, al estudiar la representación de la sexualidad de las mujeres en los comic books no solamente satisfacemos una curiosidad como aficionados, sino que comprendemos parte del sistema de valores y creencias de una época. No obstante, hemos de tener en cuenta que no resulta tan simple como sentarnos a contemplar las viñetas y dar nuestra opinión (por lo general descontextualizada) de las mismas. En primer lugar, es necesario conocer el contexto histórico y cultural, razón por la cual vamos a hacer referencia a lo largo de este texto a otros medios de masas como puedan ser la literatura, el cine o la música, comparando las similitudes y diferencias existentes con los comic books. En segundo lugar, es obvio que los cómics, como cualquier producto cultural, están condicionados por una serie de aspectos como pueden ser la legislación, la tecnología, los gustos del público, la estructura organizativa y la producción[5]. Así, teniendo siempre en cuenta que nuestro objetivo es conocer la representación que se hacía de la sexualidad, no sólo hablaremos de los cómics, sino que también veremos algunos aspectos sobre la producción, el público, los diversos condicionantes y los géneros que existieron, para pasar a continuación a ver los arquetipos de mujer representados acorde al uso que hacían de su sexualidad, terminando por extraer algunas conclusiones de todo lo visto.

|

|

| Portada de New Fun, 1. |

Aunque los estudiosos de la historieta estadounidense consideran que los comic books nacen en julio de 1934, con la aparición de Famous Funnies #1, lo cierto es que no empezarían a adquirir identidad propia como industria hasta febrero de 1935, con el lanzamiento de New Fun #1. Hasta aquel entonces, los comic books ofrecían reediciones de tiras de prensa, pero con New Fun comienza a publicarse por primera vez material original[6]. Para producir sus propias historietas, la industria del comic book adopta una forma de trabajo concreta que va a condicionar el tipo de cómics que se hacen y, en consecuencia, también el mensaje que se transmite.

Durante la etapa que estamos estudiando van a existir dos formas de producción: el trabajo directo para la editorial o el trabajo para un taller (shop). En el primer caso, la empresa editora cuenta con un cuerpo de editores que puede ser más o menos numeroso, encargado de buscar, orientar y supervisar a los artistas. En el segundo caso, nos encontramos con un agente que se ofrece a lidiar con todos los aspectos técnicos que conlleva producir un cómic completo, limitándose la editorial a pagar un precio por página, imprimirlo y venderlo[7]. Por lo tanto, el primer aspecto a tener en cuenta es la existencia de un editor o un agente, que en ambos casos representan al inversor e incitan al artista a crear cierto tipo de historietas siguiendo unos criterios de comercialidad y son quienes, en última instancia, controlan el producto por encima del artista[8]. Por ejemplo, cuando el dibujante Joe Simon trabajaba para el taller Funnies Inc. en 1939, el encargado le encomendó la siguiente tarea:

«Uno de nuestros mejores clientes, Martin Goodman (…), tiene un personaje llamado The Human Torch. Básicamente se trata de un tipo cubierto de llamas que conoce el secreto de convertirse en un hombre de fuego, que emplea para combatir el crimen. Tiene mucho éxito, así que Goodman quiere que hagas otro personaje parecido (…) Simplemente tienes que hacer otro tipo que esté envuelto en llamas»[9].

No obstante, el papel de guionistas y dibujantes resulta igualmente importante, pues aunque se les marcaran unas pautas generales, solían tener bastante libertad para desarrollar el argumento de cada historia, tal y como recuerda el guionista Irwin Stein:

«En la mayoría de las editoriales llegabas y decías: “¿Qué tal una historia en un vagón de tren, con un ataque de los indios?”. Decías algo tan breve como eso, y el editor decía si sí o si no. Tras hacer eso dos o tres veces, simplemente les llevabas el guión escrito, ellos daban su visto bueno y te pagaban (...). A la mayoría de los editores les importaba una mierda lo que escribieras con tal de que pudiera dibujarse. Sólo les preocupaba que pudieras hacer el trabajo, y sólo les importaba saber el número de páginas que podías escribirles»[10].

Es importante señalar que la inmensa mayoría de los géneros y personajes son creados y desarrollados por editores, guionistas y dibujantes masculinos, incluso en el caso de personajes femeninos como Wonder Woman o Black Canary; además, algunos personajes que aparentemente son escritos o dibujados por mujeres esconden, en realidad, un autor masculino con seudónimo femenino, como en el caso Spider Queen y su creadora, Elsa Lesau, que en realidad son los hermanos Louis y Arturo Cazeneuve. Cuando realmente hay una artista, suele estar en minoría, como en Black Cat, que entre 1941 y 1946 tiene seis dibujantes, de los cuales sólo una es una mujer, Lee Elias»[11]. El segundo aspecto que debemos considerar es la necesidad de aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda, lo que lleva a adquirir un método de trabajo en cadena que primaba la división de tareas y que, en no pocas ocasiones, requería que una historieta contase con al menos un guionista, dos dibujantes (uno para las figuras centrales y otro para los fondos), un entintador, un rotulista y un colorista[12]. Dicho método de trabajo desvinculaba en buena medida a los autores de la obra, como explica el dibujante C. C. Beck:

«En [la editorial] Fawcett, las aventuras de Captain Marvel eran realizadas por escritores y dibujantes que trabajaban de manera separada. Los guiones eran preparados por el departamento editorial, y los dibujos por el departamento artístico. Los escritores, que trabajaban bajo la supervisión de un editor de producción, no tenían ningún control sobre los dibujos, y los dibujantes, que estábamos bajo la supervisión de un director artístico, no teníamos ningún control sobre los guiones que teníamos que dibujar»[13].

|

| Imagen 1. Vista de un drugstore a finales de los años treinta. Como puede observarse, además de productos farmacéuticos se podían comprar diversas publicaciones, recuerdos e incluso consumir refrescos. Fuente: RootsWeb. |

Para el historiador Bradford W. Whright, este sistema de trabajo en cadena lleva a la creación de historietas que son pura fórmula[14]. De hecho, el propio editor de DC Comics Sheldon Mayer considera que: «Un buen currante era un escritor capaz de coger una fórmula estandarizada y repetirla mes tras mes sin que perdiese su encanto»[15]. Por lo tanto, incluso los autores con mayor libertad van a recurrir a personajes estereotipados, lugares comunes y fórmulas narrativas que desalientan la evolución y el desarrollo de los personajes. Estos condicionantes tienen especial importancia a partir de 1942, cuando las guionistas y las dibujantes que entren en la industria para sustituir a los hombres que son reclutados o se alistan para luchar en la Segunda Guerra Mundial se encuentran con un sistema de trabajo que les deja poco margen de actuación. Un ejemplo típico de este tipo de fórmulas lo encontramos en el supergrupo Justice Society of America, cuyas historietas conservaron la misma estructura durante años: el grupo se reúne en su cuartel general, descubre un crimen a gran escala que va a cometerse, cada miembro del grupo enfrenta una amenaza por separado, finalmente el grupo se reencuentra y derrota al cerebro que había planeado el crimen. Esta incapacidad para romper con los estereotipos y fórmulas de la industria se deja notar sobre el trabajo de algunos profesionales, como es el caso de Patricia Highsmith, cuyos guiones para personajes de comic book como Golden Arrow, Spy Smasher o Captain Midnight son prácticamente imposibles de diferenciar de aquellos escritos por otros guionistas, mientras que sus novelas posteriores (entre ellas Extraños en un tren o El talento de Mr. Ripley) muestran personajes inmensamente más ricos y ambiguos, con tramas y situaciones originales mucho mejor construidas.

Pero si la visibilidad y accesibilidad de los comic books ayudaba a las ventas,también colaboraba a desatar las primeras polémicas. Es indudable que la excesiva sexualidad de las protagonistas de algunas de aquellas publicaciones es uno de los múltiples factores que alentaron las campañas de decencia que organizaron grupos religiosos, clubs de mujeres y asociaciones de padres y profesores tras la Segunda Guerra Mundial. Para defenderse de estos ataques, la Association of Comics Magazine Publishers creó un código de conducta en 1948[19], el primero de cuyos seis puntos está dedicado a las representaciones eróticas:

«Las historietas que muestren erotismo gratuitamente no serán publicadas. Ningún dibujo mostrará a una mujer de manera indecente ni se excederá mostrando sus atributos, y en ningún caso se la mostrará con menos ropa que con un traje de baño de los que se empleen habitualmente en los Estados Unidos de América»[20].

No obstante, dicho código sería adoptado por apenas un tercio de las editoriales, y hacia 1954 había sido prácticamente abandonado[21].

|

|

|

Imagen 2. Rita Hayworth fotografiada en bikini a mediados de los años cuarenta. Ésta sería la mínima representación de ropa posible acorde al código de conducta de la Association of Comics Magazine Publishers, si bien muchas editoriales prescindieron de las indicaciones de dicho código. Fuente: Life Magazine.

|

Durante 1954 se desarrolla otro código de conducta, el Comic Code Authority, adoptado por todas las editoriales en 1955, salvando a Dell, que no obstante posee su propio código. Aunque nuestra investigación concluye justo antes de que el Comic Code Authority entre en vigor, es importante señalar que esta normativa es mucho más restrictiva que la de la Association of Comics Magazine Publishers en muchos aspectos, y en lo referente al erotismo es interesante ver cómo se regula el uso de la mujer como objeto sexual a la par que se reafirma una visión conservadora del matrimonio y las relaciones de pareja, sin mostrar el más mínimo interés en los estereotipos femeninos ni su empleo, tal y como puede observarse en el apartado general C, secciones “Costume” y “Marriage and Sex”:

«ROPAS:

1. La desnudez en cualquier forma queda prohibida, igual que las exhibiciones indecentes o indebidas.

2. Tanto las ilustraciones sugerentes y picantes como las poses sugerentes son inaceptables.

3. Todos los personajes deberán ser representados en ropas razonablemente aceptables para la sociedad.

4. Las mujeres deberán ser dibujadas de manera realista sin exagerar ninguna de sus cualidades físicas.

MATRIMONIO Y SEXO:

1. El divorcio no se tratará de manera humorística ni se mostrará como deseable.

2. Las relaciones sexuales ilícitas no serán insinuadas ni mostradas. Tanto las escenas de amor violentas como las anormalidades sexuales son inaceptables.

3. (…) Una aproximación comprensiva a los problemas amorosos no es una licencia para las distorsiones mórbidas.

4. El tratamiento de las historias románticas enfatizará el valor del hogar y la santidad del matrimonio.

5. La pasión y los intereses románticos nunca deberán tratarse de manera que estimulen las bajas pasiones.

6. Ni la seducción ni la violación serán mostradas ni sugeridas.

7. Las perversiones sexuales o cualquier referencia a las mismas están estrictamente prohibidas»[22].

TABLA1: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE LEÍA COMIC BOOKS EN 1945

¿Qué géneros literarios predominan entre 1935 y 1954? Es relativamente sencillo hacer una clasificación general: aventuras, crimen, educativo, humor adolescente, humor infantil, romance y terror. Sin embargo, éstos se pueden dividir en numerosos subgéneros, lo que complica hacer una clasificación más completa: Las aventuras dan lugar a las aventuras exóticas, bélico, detectives, superhéroes y western; el crimen se subdivide en crímenes ficticios, crímenes reales y relatos negros; los educativos pueden ser científicos, históricos, morales y religiosos; el humor adolescente ofrece aventuras de pandilla, chicas trabajadoras y jóvenes adolescentes; el humor infantil se centra casi por completo en funny animals, es decir, animales antropomórficos; el romance tiene todo un abanico de subgéneros, como amor adolescente, confesiones reales, historias de matrimonios, primer amor y un largo etcétera; el terror presenta historias macabras, sobrenaturales y de suspense. Esta clasificación se vuelve aún más compleja si tenemos en cuenta que los géneros no son compartimentos estancos, y los cómics de Archie, que en principio son humor adolescente, también tenían numerosos elementos románticos; de igual modo, los cómics de Super Rabbit fusionan animales antropomórficos y superhéroes. Nosotros, por criterios de comodidad, vamos a emplear una clasificación general y, cuando sea necesario, haremos las puntualizaciones oportunas.

Ahora bien, ¿cómo podemos saber si un género literario es para hombres o mujeres? Tradicionalmente se ha considerado que si un cómic tenía un protagonista masculino era para chicos, y si aparecía una protagonista femenina estaba destinado a las chicas. Sin embargo, un primer vistazo a los héroes y heroínas nos demuestra que no es tan sencillo: los héroes son un canto a las capacidades masculinas tales como fuerza, inteligencia, atletismo y valor que pretende inspirar a los lectores (imágenes 4 y 5); por el contrario, muchas heroínas son un derroche de belleza destinada a satisfacer al ojo masculino (imágenes 6 y 7), si bien eso no impide que existan personajes excepcionales que sí pretendan ser un modelo para las mujeres. Por lo tanto, el sexo de los personajes que protagonizan una historieta no nos sirve para conocer quiénes la leen.

Puesto que la mayoría de las publicaciones no suelen incluir en aquellos años secciones de correo, una forma de hacernos una idea de los públicos potenciales es mirando la publicidad que se incluye en cada cómic, pues a través de los anuncios podemos descubrir si una publicación iba destinada a un público infantil, juvenil o adulto, masculino o femenino. No obstante, esto no nos dice realmente quiénes son los públicos, sino lo que editores y anunciadores creen. La realidad es que los procesos de identificación son muy complejos, y es imposible saber con total certeza el porcentaje de lectores y lectoras que leían los diferentes géneros literarios, mucho menos distinguirlos por edad, nivel cultural o económico.

3.2.1. Aventuras

El género de aventuras es muy anterior a los comic books. Sus orígenes se remontan a la Ilíada y la Odisea, a relatos de caballería como los del francés Chrétien de Troyes (s. XII) o el británico Thomas Mallory (s. XV), novelas de aventuras como las de Alexandre Dumas, Jules Verne y Jack London en el XIX o, ya en el siglo XX, los relatos de fantasía de Edgar Rice Burroughs o los misterios exóticos de Sax Rohmer. Las tiras de prensa, que habían preferido el humor durante el primer tercio del siglo XX[24], se rindieron a las historias de aventuras a partir de 1929, cuando la crisis económica trajo como consecuencia que millones de desempleados estuviesen ansiosos por sumergirse en tramas exóticas que garantizaban unos minutos de escapismo ante la dura realidad[25].

El género es bastante sencillo tanto en forma de cantar épico como en novela o historieta: un héroe o una heroína, acompañados de sus amigos, aliados y parejas, son trasladados a lugares exóticos o sórdidos para el público (el lejano Oeste, un país en guerra, Oriente, las junglas africanas, los barrios bajos, otros planetas o incluso el futuro) donde deben luchar por su propia supervivencia, pero también por implantar los ideales de su sociedad en dicho lugar, en el que claramente se muestran como superiores. Aunque en un primer momento los comic books imitan a las tiras de prensa, con héroes que son copias descaradas de Flash Gordon, Buck Rogers, Dick Tracy, Tarzán, Phantom o Mandrake, la aparición de Superman en Action Comics #1 (junio de 1938) inaugura un nuevo subgénero, el de los superhéroes, al que posteriormente se suman las superheroínas con la aparición de Black Cat en Pocket Comics #1 (agosto de 1941). Aunque las historietas superheroicas resultan muy similares a las de aventuras, suelen tener tres elementos distintivos: los superpoderes (en ocasiones sustituidos por una gran maestría en combate y accesorios tecnológicos), un uniforme colorido y una identidad secreta tras la que el superhéroe o la superheroína se ocultan.

Originalmente, editores y artistas creyeron que las aventuras, en todos sus subgéneros, atraían exclusivamente a los chicos, pues consideraban que ofrecían un “ideal de fuerza masculina (…) tan viril y atractivo que [el héroe] nunca necesitaba ir tras una chica, salvo para ayudarlas”[26]. Sin embargo, el interés del público femenino por este tipo de historias fue cada vez mayor, como nos muestra el hecho de que algunas aventuras protagonizadas por héroes incluyesen anuncios dirigidos a las adolescentes que querían bajar de peso (imágenes 8 y 9) además de anuncios para hombres. De igual modo, la publicidad de las aventuras protagonizadas por mujeres, sobre todo aquellas que muestran sus muslos o prominentes escotes, estaban cargadas de anuncios dirigidos a un público masculino (imágenes 10 y 11).

3.2.2. Crimen

El género criminal presenta influencias del cine (con ejemplos como The Public Enemy, de 1931, o Scarface, de 1932), la literatura (principalmente la novela de detectives, como Red Harvest, de Dashiel Hammet, publicada en 1929 o The Big Sleep, de Raymond Chandler, editada en 1939) y las publicaciones de sucesos, muchas de ellas pulps que novelizan o directamente inventan los crímenes que describen, como True Crim Cases, 10 True Crime, True Crime Detective, Women in Crime:True Fact Detective Cases o Best True Fact Detective. Muchas de estas publicaciones, que incluyen numerosas fotografías, no dudan en emplear la imagen de la mujer como reclamo (imágenes 12 y 13).

Aunque los comic books ya presentaban a algunos policías y detectives que luchaban contra el crimen, el auténtico éxito de este género llega con Crime Does Not Pay, que se publica entre 1942 y 1955, y cuyo título hace referencia a una popular serie de películas y programas de radio homónimos. La serie presenta historias supuestamente reales de criminales que siempre acaban siendo derrotados por la justicia, si bien el lector puede acompañarles por una espiral de excesos, crímenes y venganza antes de que encuentren su trágico final. Su éxito hace que aparezcan muchos imitadores, como Headline Comics, Real Clue,Official True Crime Cases, Gang Busters o Crime and Punishment, entre otros. Las mujeres juegan un papel importante como criminales o víctimas en muchas de estas historias, imitándose el aspecto de la criminal que ya hemos visto en los pulps (imágenes 14 y 15). Incluso hay algunas series dedicadas exclusivamente a crímenes femeninos, como Crimes by Women, Crime Reporter o Women Outlaws, aunque al ser publicadas por pequeñas editoriales no tienen demasiado éxito.

|

|

|

|

Imágenes 16 y 17. Publicidad de moda femenina en All-True Crime #16 (febrero 1948) y Crimes Does Not Pay #96 (marzo 1951).

|

||

Al igual que sucedía con las publicaciones de aventuras, las historietas de crimen también contienen anuncios para el público femenino, no sólo para el masculino (imágenes 16 y 17).

3.2.3. Educativo

La aparición de los comic books educativos responde a un deseo de emplear las historietas como herramienta pedagógica, fruto del enorme éxito que poseen entre los más pequeños. Las historietas educativas pueden explicar mitos judíos y cristianos, como en las series Picture Stories from the Bible, dedicadas al Antiguo y Nuevo Testamento; hechos históricos, como en Picture Storie from American History o Picture Stories from World History; descubrimientos científicos, como en Picture Stories from Science; o biografías de personajes modélicos, como en TrueComics.

El papel jugado por las mujeres en este tipo de publicaciones es mínimo, no apareciendo ninguna figura femenina en las portadas de la mayoría de estas series, salvo excepciones puntuales como la Virgen María en una portada de Picture Stories from the Bible o Cleopatra en el primer número de Picture Stories from World History. Las lectoras que quieran encontrar mujeres extraordinarias deben leer las páginas de Wonder Woman, donde se encuentra la sección “Wonder Women of History...”, dedicada a enfermeras, esposas de políticos y, en ocasiones, sufragistas y abolicionistas. Las mujeres pasan a la historia, en consecuencia, por su carácter de cuidadoras, esposas de gentes importantes o luchadoras sociales, pero no se las muestra como profesionales fuera de sus oficios tradicionales (enfermeras, maestras, etc.), mucho menos como científicas ni artistas.

3.2.4. Humor adolescente

En los años treinta se va forjando una cultura adolescente centrada en el instituto, la música, las citas y la popularidad, y la juventud comienza a tener una presencia cada vez mayor en el cine, la radio y la literatura[27]. Uno de estos productos centrados en los jóvenes, la serie de películas de Andy Hardy, inspira en 1941 a Archie Andrews, aparecido en Pep Comics #22 (diciembre 1941), y a toda una legión de imitadores.

Los cómics de humor adolescente, al igual que los dedicados al crimen, imitan unos arquetipos ya establecidos en otros medios. Para Grace Palladino, la representación de los jóvenes de ambos sexos coincide en que se les muestra como personas bienintencionadas, idealistas, llenas de energía y con un futuro prometedor, pero al mismo tiempo se les muestra como alocados, temperamentales, irresponsables, perezosos, ignorantes, siempre hambrientos y una causa de problemas constantes para sus padres[28]. Para Ilana Nash, además de lo anteriormente dicho, los problemas creados por los chicos siempre son menos graves que los ocasionados por las chicas[29].

En general, las mujeres juegan un papel fundamental en este tipo de narraciones: cuando el protagonista es un hombre, su interés por las mujeres le crea numerosos problemas, como vemos en las series Archie, Georgie, Henry Aldrich o Hector; cuando la protagonista es una mujer, su deseo de desarrollar un trabajo para el que no está preparada (es decir, cualquiera de los trabajos que se considerasen masculinos) o su propia belleza dan pie a numerosas situaciones cómicas (imágenes 18 y 19), como descubrimos en Millie the Model, Tessie the Typest, Nelly the Nurse, Torchy o Suzie. Aunque muchos de estos personajes femeninos parecen carecer de cualquier conocimiento u oficio, algunos desempeñan actividades de enfermera, secretaria o modelo, profesiones tradicionalmente consideradas femeninas.

3.2.6. Romance

El romance está presente en la mayoría de los comic books desde finales de los años treinta, contando la mayoría de los personajes, sin importar su sexo, con una pareja heterosexual. No obstante, en las historietas de aventuras estas relaciones siempre resultan algo secundario a lo que editores y autores nunca llegan a dar demasiada importancia, siendo el eterno y casto romance de Superman y Lois Lane buen ejemplo de ello.

Sin embargo, en 1947 esto cambia. De la mano de dos artistas veteranos del género superheroico, Joe Simon y Jack Kirby, irrumpe el primer comic book romántico, en el cual se trata con cierto toque dramático el amor y el desamor, siguiendo la mayoría de las historias un esquema bien simple: «chica desea chico, chico es difícil de conseguir, chica atrapa a chico, viven felices por siempre jamás»[31]. No obstante, hay numerosas variaciones del tema, como la chica que tiene que elegir entre el hombre que ama y su familia o su trabajo, la muchacha que alterna con demasiados hombres, el amor prohibido con alguien que ya está casado o comprometido, etc. (imágenes 22 y 23).

El protagonista de estas historias de terror suele ser un personaje masculino, si bien no es extraño que aparezcan mujeres en el papel de villanas, ya sean sensuales criminales o monstruos (siendo las vampiresas las más habituales), y por supuesto también como víctimas (imágenes 26 y 27). Así, por ejemplo, de los veintisiete números de Crime SuspenStories, las mujeres aparecen como víctimas o asesinas en trece portadas.

Las representaciones, roles y mensajes que encontramos en los comic books que van de 1935 a 1954 no resultan casuales ni arbitrarios. Por el contrario, son fruto de una ideología patriarcal concreta y de una forma de producción específica, así que no debemos extrañarnos de que las historietas promuevan personajes femeninos hogareños, dóciles y cariñosos, condenando a las mujeres independientes e indómitas. Pero, como bien nos indica Margaret Marshment, editores y autores no crean ni desarrollan a los personajes femeninos pensando en reproducir un modelo social, sino que la mayoría creen sinceramente que sus representaciones obedecen al sentido común (por ejemplo, que una mujer malvada debe de ser sexualmente provocativa), sin ser conscientes de que a lo que realmente obedecen es a la ideología patriarcal que impera en su sociedad, y que les hace pensar que ciertas definiciones y representaciones son naturales[34]. De hecho, en el periodo que estudiamos, la idea más extendida sobre los hombres y las mujeres es que poseen conductas propias y excluyentes fruto de su propia biología[35], que se traduce en un discurso oficial que presenta a los hombres como seres racionales a los que la naturaleza ha dotado de capacidades para la técnica y la ciencia, mientras que las mujeres son criaturas emocionales relacionadas con el mundo de la sensibilidad y los sentimientos[36].

En la cultura popular, esta diferenciación entre lo masculino y lo femenino es más que obvia. Por ejemplo, en la novela On th Beach, el escritor Neville Shute no duda en expresar el desasosiego de un marido al comprender que, por más que lo intente, su esposa es incapaz de adoptar una actitud racional ante los problemas que afrontan:

«–¡Las malditas mujeres, atrincheradas de la realidad, viviendo en un mundo de sueños sentimentaloides que ellas mismas se han creado! Si encarasen la realidad podrían ayudar a un hombre, ayudarlo enormemente»[37].

De igual modo, en la narración A Princess of Mars, de Edgar Rice Burroughs, la princesa Dejah Thoris reconoce que los sentimientos le son más útiles que la razón:

«–¡¿Por qué preocupar a mi pobre cabeza con tales problemas, cuando mi corazón me dice que crea porque deseo creer?!»[38].

Aunque hombres y mujeres son muy diferentes, el amor, el deseo de crear un proyecto común de familia y de perpetuarse a través de los hijos e hijas les une. Por lo tanto, no es de extrañar que, en unas editoriales que se centran en los gustos del público masculino, los primeros personajes femeninos recurrentes que aparecen sean las novias de los héroes. La relación romántica es, en un primer momento, un gancho para atraer a los lectores masculinos, pues las novias siempre aparecen como mujeres atractivas, aunque también muy decentes. No obstante, puesto que las aventuras son una cosa teóricamente masculina, la novia carece de todo protagonismo y relevancia más allá de ser un hermoso objeto decorativo, como vemos en Mystery Men Comics #4 (noviembre 1939), donde Cynde, la novia del héroe espacial Rex Dexter of Mars, se pasa toda la historieta sin decir una sola palabra, de hecho sin actuar en absoluto, no teniendo otro papel que el de acompañar al héroe y escuchar sus soliloquios. Bien es cierto que encontramos personajes femeninos con más personalidad, como Lois Lane, aparecida en Action Comics #1 (junio 1938), que suele tener iniciativa e incluso desarrolla una exitosa carrera profesional como periodista, pero incluso este tipo de personajes buscan un hombre al que someterse, mas no un hombre cualquiera, sino un hombre fuerte, valiente y masculino (imagen 30). Un ejemplo de esto lo tenemos en el superhéroe Jay Garrik, que sólo consigue enamorar a la mujer de sus sueños al obtener sus superpoderes como Flash en Flash Comics #1 (enero 1940), y la propia Lois Lane pierde toda su rebeldía y personalidad cuando Superman hace su aparición en escena, si bien detesta al débil, cobarde y afeminado Clark Kent, como ella mismo le deja claro en Action Comics #9 (febrero 1939):

«–Clark Kent: te DESPRECIO. ¡Te aborrezco completamente, pasivo debilucho! ¡Jamás te vuelvas a atrever a dirigirme la palabra!–¡No me engañas! ¡Hay alguien más! Dime, Lois, ¿quién es ese hombre al que amas? ¡Dímelo! (...)–¡Es grande!¡ Es glorioso! ¡Es increíble! Es todo lo que tú no eres: valiente, arrojado, atractivo... ¡magnífico!–¿Quién es?–¡SUPERMAN!»

«Era grande, ancho de hombros, de puños fuertes, con ardientes ojos azules y un mechón salvaje de cabello negro asomándole bajo la gorra de capitán de barco. Era Wild Bill Clanton, marinero, traficante de armas, secuestrador, recolector furtivo de perlas, además de un combatiente de primera clase (...). Había posesividad en la forma en que sus brazos se aferraban al suave cuerpo de ella, pero la chica encontró una reconfortante solidez al apoyar su cabeza en su pecho musculoso. Había una promesa de seguridad en su fuerza masculina. Repentinamente, ella ya no odiaba su persistencia por conseguirla. Ella necesitaba su fuerza, necesitaba un hombre que pudiera luchar por ella (…). Había placer en la dominación de sus fuertes manos»[40].

Sin embargo, la mujer decente se caracteriza por su fidelidad, y una vez se enamora de un hombre, va a desear permanecer siempre a su lado. Pero ¿qué puede ofrecer una mujer a un hombre? Por supuesto, su belleza física (de la que no se disfrutará plenamente hasta el matrimonio), pero también cuidados y mimos, la promesa de someterse a su voluntad y de crearle los menos problemas posibles (imagen 31). Aunque este discurso puede sorprendernos, no debemos pensar que es exclusivo de las viñetas o de los autores menos sofisticados, pues grandes nombres de la literatura caen en los mismos tópicos. Por ejemplo, la enfermera Catherine Barkley habla así a su prometido en la novela de Ernest Hemingway Farewell to Arms: «Yo sólo diré lo que quieras, y haré todo lo que quieras, y así nunca desearás a otra mujer, ¿verdad?»[41].

«Llevaba dos meses saliendo con este chico cuando nos besamos. Una noche habíamos ido a cenar al lago y, después de comer, nos tumbamos sobre un mantel a contemplar las estrellas. Cuando fui a coger mi refresco, sin querer rocé su hombro... y bueno... ya sabéis el resto. Seguimos juntos desde entonces y tenemos planes para casarnos el próximo año».

«Recientemente me he mudado de mi pueblo natal a una ciudad más grande, donde he conocido a un chico con el que he comenzado a salir. Después de seis meses se ha ido al ejército. Ahora, todos los chicos del instituto parecen conocerme, incluso gente con la que nunca he hablado o ni siquiera he visto. Siempre andan hablando de mí (…). Empiezo a odiar ir al instituto. No soy una cualquiera, así que creo que tengo el novio equivocado. ¿Puede decirme qué hacer?».

«¿Que si quiero estar contigo / mientras los años van y vienen? / Sólo para siempre (…) / ¿Qué si quiero cumplir todos tus deseos / y estar orgulloso de ello? / Sólo para siempre (...)»[49].

Por supuesto, hay algunas excepciones a todo lo que hemos dicho. John Benson, por ejemplo, ha sacado a la luz muchas de las historietas románticas escritas por el guionista Dana Dutch que, sin romper totalmente con los patrones que hemos visto, sí que ofrecen una visión más compleja de los personajes femeninos, dándoles mayor posibilidad de decisión, relegando el deseo de matrimonio a un segundo e incluso tercer lugar, incluso insinuando muy levemente cierta sexualidad[50].

4.2. Las mujeres heroicas

Además de su papel en las historietas románticas, el otro gran rol que se atribuyó a las mujeres fue el de víctimas. Aunque algunos aficionados y estudiosos pretenden ver en las mujeres atadas y encadenadas referencias sadomasoquistas encubiertas[51], para Dorota Wisniewska la mujer es la víctima predilecta porque el público siente más miedo e indefensión al ver al sexo débil en peligro, y el público masculino, además, se identifica con el héroe salvador[52]. Las situaciones de peligro también son ideales para que las mujeres decentes se desgarren la ropa y muestren unos encantos que, de otro modo, ni los héroes ni el público masculino habrían conocido, si bien esta práctica varía según la política de cada editorial (imágenes 39 y 40).

Sin embargo, la aparición de Sheena en Jumbo Comics #1 (septiembre 1938) ofrece un nuevo arquetipo que rompe con el de damisela en apuros: el de heroína. Aunque las heroínas son relativamente pocas si las comparamos con la cantidad de héroes masculinos que aparecen mensualmente, presentan los primeros personajes femeninos fuertes y poderosos, capaces de luchar o combatir en igualdad de condiciones que un hombre, algo realmente rompedor. No obstante, muchas editoriales prefirieren explotar la sexualidad de estas heroínas como gancho para atraer a los lectores masculinos. Por ejemplo, Fiction House suele pedir a sus dibujantes (da igual su sexo) que incluyan deep sex shots (que podríamos traducir libremente como raciones de erotismo), que no son otra cosa que escenas en las que la heroína muestra su exuberante cuerpo apenas tapado (imágenes 41 y 42); y aunque hoy día dichas imágenes nos pueden resultar cotidianas, en la época atraen poderosamente a los lectores masculinos, que las encuentran picantes y excitantes, como reconoce el dibujante George Evans[53]. Este tipo de representaciones de las heroínas da lugar a lo que, ya en los años setenta, se denomina GoodGirlArt, que se refiere «no a las publicaciones que contienen historias de chicas buenas, sino a aquellas que presentan ilustraciones de chicas jóvenes y hermosas. Estas jóvenes solían lucir poca ropa o lucir prendas provocativas.»[54]. Como en el caso de las víctimas, cada editorial tiene su propio criterio a la hora de representar a las mujeres, y mientras algunas apuestan por una imagen provocativa otras prefirieren otra más conservadora (imágenes 43 y 44), e incluso hubo editoriales que cambiaron levemente la imagen de sus personajes femeninos para hacerlos más adecuados a todos los públicos (imágenes 45 y 46).

Sin embargo, a pesar de contener una carga de erotismo ostensiblemente menor, algunos investigadores creen ver en sus aventuras elementos altamente sexuales y fetichistas, y aún hoy encontramos una legión de aficionados y articulistas que repiten dicha idea, sin que ni unos ni otros aporten realmente pruebas más allá de algunas pocas imágenes descontextualizadas. Por ejemplo, para el doctor Wertham, las historietas de Wonder Woman muestran «un odio extremo y sádico a todos los hombres en un contexto claramente lésbico»[56]. De igual modo, el dibujante Jim Steranko asegura que las aventuras de esta superheroína están cargadas de elementos «psico-sexuales que hasta un niño de diez años podía entender», afirmando que todas las historias acaban con escenas de sumisión «que complacerían hasta al más duro de los seguidores del sadomasoquismo»[57]. Les Daniels también apoya dicha visión, considerando que el creador de Wonder Woman «jugaba con el subconsciente de los lectores, usando diversos tipos de simbolismo sexual para crear respuestas emocionales»[58]. Estas obvias imágenes de lesbianismo, erotismo y sadomasoquismo se pueden observar, según estos autores, en numerosas escenas en las que Wonder Woman abraza a otras mujeres (imagen 48) o ata a sus rivales tanto masculinos como femeninos con su lazo (imagen 49), pero Trina Robbins rebate esta interpretación:

«En veinticinco aventuras de Wonder Woman de los años cuarenta, he encontrado cinco escenas en las que Wonder Woman abrazaba a otras mujeres: en dos ocasiones abrazaba a una niña pequeña, en otra ocasión a una mujer moribunda y a su madre, lo que supongo que puede considerarse permisible»[59].

|

|

Imagen 49. Últimas viñetas de una aventura de Wonder Woman #2 (invierno 1942), que según Jim Steranko “complacerían hasta al más duro de los seguidores del sadomasoquismo”.

|

Robbins recuerda, además, que estos abrazos no son muestra de un deseo sexual, sino una muestra de afecto que, de hecho, es habitual entre mujeres; y el uso del lazo para inmovilizar a sus enemigos, insiste la autora, es parte de la estrategia del personaje (y su autor) de evitar la violencia. De hecho, quienes critican a Wonder Woman suelen olvidar que los mismos elementos que juzgan sexuales y eróticos se dan en las publicaciones con héroes masculinos: Los héroes suelen moverse en un mundo mayormente masculino, donde la única mujer que suele aparecer es la novia, a la que el héroe tampoco presta excesiva atención, prefiriendo por lo general la compañía de otros hombres. De igual modo, personajes como Bucky, Toro, Captain Marvel, Captain Marvel Jr. o Mary Marvel protagonizan numerosas escenas en las que son atados e incluso amordazados (sólo en los primeros treinta primeros números de Captain America Comics encontramos quince portadas en las que Bucky, el joven compañero del héroe, aparece encadenado o atado), pero ningún autor ha visto en ello sumisión ni sadomasoquismo[60]. Así, a pesar de existir decenas de heroínas que enseñan sus cuerpos y adoptan posturas que no tienen otro objetivo que excitar sexualmente a los lectores masculinos, muchos teóricos centran sus críticas (y posiblemente proyecten sus fantasías) sobre uno de los pocos personajes femeninos que, de hecho, no pretende excitar a los lectores.

4.3. Las mujeres malvadas

Opuestas a las mujeres decentes encontramos a las malvadas, aquellas que atentan contra los valores y normas de la sociedad. Acorde a Luis Gasca y Román Gubern, la apariencia de los personajes de cómic suele ser un reflejo de su interior[61], por lo que no es de extrañar que una de las características de las villanas sea una gran belleza, si bien fría, carente de la calidez y el amor que se atribuyen a las mujeres decentes (imagen 50). De igual modo, según William C. Cline, los villanos han de mostrar físicamente su depravación[62], lo que en el caso de las mujeres malvadas va a explicar una vestimenta provocativa y muy sexual que las hace muy deseables, pero, al mismo tiempo, las marca como mujeres de moral cuestionable (imagen 51).

«Hamlin (…) estaba entreteniendo a un puñado de preciosidades. Eran las típicas femme de joie e hijas del pecado. Una llevaba la rendija de la falda tan arriba que Ferdinand pudo ver no sólo los límites de sus vaporosas medias, sino también largos centímetros de piel femenina donde sus blancas curvas daban paso a una parte más íntima. Sus pechos, sólo cubiertos por su brillante e increíblemente pequeño corpiño, eran como calabazas perfectamente moldeadas y cuidadosamente blanqueadas salpicadas de coral. Sus labios rojo damasco se movían con frases ardientes, posiblemente halagadoras; sus ojos encendidos de pasión brillaban tenuemente, rendidos y suplicantes (…)»[63].

Lo que impulsa a actuar a una mujer malvada puede variar enormemente, aunque en general carecen de la inteligencia necesaria para trazar grandes planes, conformándose en ocasiones con pequeños crímenes como robar joyas o perfumes o seducir a un hombre comprometido, como vemos hacer a Catwoman en Batman #1 (primavera 1940), Lavender en Captain America #66 (abril 1948) o Madam Satan en Pep Comics #18 (agosto 1941), respectivamente. Cuando participan en planes más ambiciosos, como dominar el mundo o cometer crímenes a mayor escala, lo hacen bajo el mando de algún villano masculino, más inteligente, como es el caso de personajes como Black Widow en Mystic Comics #4 (agosto 1940), que trabaja para el propio diablo, o la ya mencionada Valkyrie, Air Fighters Comics #2 (noviembre 1943), que trabaja para los nazis.

«A Ray siempre la acariciaban por debajo de las mesas. Hasta donde podía recordar, primero cuando era niña y luego cuando comenzó a hacerse una mujer (…) los chicos siempre la habían acariciado y la habían abrazado en busca de besos. Los roces no eran desagradables, particularmente si se producían en la tarde, cuando los chicos abandonaban la cruda realidad y se sumergían en la oquedad de los túneles de terciopelo de Cincinnati (…) “Ray deja que los chicos se aprovechen de ella”, decían acusadoramente en [su barrio]. De hecho no era extraño, más bien todo lo contrario, verla a los quince años en las escaleras que daban acceso a su casa, acompañada de dos, tres y, en ocasiones, un solo chico»[64].

«–Me dijeron que está arruinado.

–¿Estás loco? Le he visto llevar el negocio durante veinte años (...) Tiene dos casas, cuatro coches y media docena de criados...

–Y una rubia»[66].

Por lo tanto, los hombres han de saber comportarse ante una mujer (imagen 53), como ya vimos que hacía Andy Hardy en la película Life Begings for Andy Hardy,o como el duro detective Mike Hammer, que sabe esperar cuando considera que una chica vale la pena:

«Charlotte despegó sus labios de los míos y se abandonó, exánime, entre mis brazos (…).–Mike –balbució–, tengo necesidad de ti.–No –respondí.–Por favor, por favor…–No puede ser.–Pero, ¿por qué no, Mike? ¿Por qué no?–Porque hay cosas bellas que no deben ser estropeadas así. Para todo habrá tiempo; pero debe ser como Dios manda»[67].

«Adiós, nena, esto no es un hasta luego. / Voy a seguir con mi vida. / Pronto comenzarás a llorar a causa de tus mentiras. / Oh sí, mira quién se ríe ahora»[68].

Como la mujer malvada no encuentra a ningún hombre que la quiera, acaba sola, convirtiéndose en una amargada e incluso en una demente. Este final no suele mostrarse en los cómics, pero se observa en el resto de la cultura popular. Por ejemplo, así define el novelista Pat Frank la monótona y triste vida de una mujer que no encuentra marido:

«Florence (…) no tenía familiares cercanos y se acercaba a una edad en la que una persona razonable no podía esperar una propuesta de matrimonio (…) Su vida entera estaba centrada en la oficina (…) Solía llegar un poco antes de lo necesario. A media mañana, maldecía el descenso de trabajo, que finalmente acababa a las cinco. A partir de las cinco, nada la esperaba en casa, salvo sus pájaros, un pez tropical y sus viajes indirectos a siglos más románticos, a los que accedía a través de las novelas históricas»[69].

Otro novelista, Frank G. Slaughter, especializado en dramas médicos, describe así a un personaje antipático que tampoco ha encontrado el amor: «Emily Sloane, la jefa de las enfermeras de la sección de cirugía, [era] una amargada solterona que tenía ideas muy concretas sobre la disciplina»[70]. Incluso Agatha Christie muestra la visión cruel que los hombres tienen de las mujeres solteras que alcanzaban cierta edad: «Me parece que esta mujer está loca de atar. Muchas solteronas terminan igual. No quiero decir con esto que les dé por el asesinato en serie, pero les funciona mal la cabeza»[71]. Por lo tanto, las mujeres malvadas pueden disfrutar algunos años de la gloria que les ofrece su belleza, pero cuando dicha belleza decline o sus engaños sean descubiertos, acabarán solas (imagen 54).

Sin embargo, en una industria tan dominada por las fórmulas como la del comic book de los años cuarenta y cincuenta, algunos autores no se atreven a prescindir de sus villanas y del poderoso atractivo erótico que despiertan en los lectores, por lo que prefieren convertirlas en personajes ambiguos que lo mismo ayudan al héroe que se embarcaban en una cruzada criminal (ilustración 57).

«Incluso antes de llegar a la universidad, ya había decidido que la vida era para disfrutarse... ¡y la joven sangre que hierve en mis venas iba a obtener las emociones que ansiaba! (…) Entregaba mis besos alegremente... ¡y por todo el campus SE COMENTABA QUE YO ERA FÁCIL!»[73].

Las mujeres que disfrutan libremente de su sexualidad son representadas, además, como personas egoístas y envidiosas que no tienen en cuenta los sentimientos de los demás, no les importa robarles la pareja a sus amigas o incluso hermanas, y en realidad no saben lo que significaba el amor (imágenes 58 y 59).

Aunque el tema de la sexualidad es uno de los más representados, también encontramos advertencias sobre las cazadoras de fortuna, como muestra la historieta “I Spelled KI$$E$ the Wrong Way” en Diary Secrets #10 (febrero 1952); los peligros que afronta una chica que se cree independiente y quisiera vivir sola, como se vería en “Your Own Apartment!”, aparecido en Young Romance #40 (diciembre 1951), y la necesidad de evitar los celos excesivos, como en la trágica aventura “We Both Loved Jerry” en Girl Confessions #10 (septiembre 1952). La mayoría de estos cómics terminan con un final feliz, en el que la muchacha aprende una importante lección y acaba en brazos del chico amado, aunque tampoco faltan las ocasiones donde se muestra un final trágico en el que la muchacha acaba sola.

Incluso las jóvenes que se comportan de forma decente y poseen una buena reputación pueden verse tentadas por sueños alocados o amores intensos hacia algún chico adulto o misterioso. Ése es el caso de Judy Foster en la película A Date with Judy, que deja a un lado a su vecino Oogie Pringle (que se puede considerar su novio, aunque nunca se hayan besado) cuando conoce a un atractivo universitario varios años mayor que ella[74].Obviamente, esto es menos notorio en las publicaciones de aventuras, donde el héroe es un ejemplo de masculinidad y caballerosidad, pero sí que lo vemos de manera bastante frecuente en los cómics humorísticos y, sobre todo, en los románticos (imágenes 60 y 61). Sin embargo, la cultura popular promueve las relaciones de amor con las personas cercanas a las que se conoce de toda la vida, tal y como se muestra en el relato “Disappearence”:

«Alderdale... tan sólo una pequeña población de Illinois, no muy diferente de todas las otras pequeñas poblaciones diseminadas a lo largo y ancho del campo. Él y Vickie habían nacido en Alderdale. Habían crecido juntos, habían acudido al mismo instituto. Habían ido a las mismas fiestas, picnics y bailes juntos. Simplemente era natural que finalmente acabasen casándose»[75].

Por lo general, la muchacha que abandona a su novio por un chico nuevo y excitante acaba descubriendo que se ha equivocado, ya sea porque se arrepiente o porque el chico misterioso demuestra que no tenía interés en convertirla en una mujer decente. Así, por ejemplo, tras romper con su novio de toda la vida, la protagonista de Diary of Secrets #22 (febrero 1952) habla al chico misterioso y adinerado de los planes de futuro que ella ha trazado para ambos, a lo que él:

«Qué es eso de... nuestro futuro? (…) Si estás pensando en matrimonio, ¡olvídalo! Mis coches deportivos son más caros que una esposa, ¡pero dan menos problemas! ¡No quiero ninguna cadena atada a mi cuello!».

«Sí, fue un encuentro repentino, una amistad repentina, un noviazgo repentino y... ¡un matrimonio repentino! En un mes, me había convertido en la señora de Hal Bennett, ¡y en la mujer más feliz del mundo! Vi [a mi antiguo novio, Lester] en la ceremonia (…) pobre chico sin chispa... no podría haberme casado con él... ¡simplemente no tenía el suficiente glamour! Nuestro matrimonio fue como nuestro noviazgo: excitante, emocionante, apasionado... alocado, divertido, feliz, romántico y... ¡BREVE! Un mes después, me encontré sola en casa... sola con mis lágrimas... y mi tristeza... ¡y mi arrepentimiento! Sola con el conocimiento de que me había casado con un hombre con el que no tenía nada en común: ¡un hombre al que apenas conocía! ¡Así que hoy he vuelto [a mi ciudad]! En seis semanas estaré divorciada... ¡una más en la trágica legión de mujeres que han cometido un error! ¡Mujeres que tienen que volver a empezar! Quizás, si tengo suerte, Lester Dowd, el hombre auténtico, genuino y decente con el que debería haberme casado, me estará esperando... pero si no, al menos, he aprendido una dura lección... ¡y espero ser una mejor persona gracias a ella!».

5. CONCLUSIONES: EROTISMO Y REPRODUCCIÓN SOCIAL

Aunque la sexualidad y la representación de las mujeres en el comic book estadounidense de la edad dorada ha interesado a diversos eruditos y expertos, la ausencia de un método de trabajo ha llevado a formular conclusiones erróneas, construidas sobre un puñado de imágenes sacadas de contexto o sobre interpretaciones que tienen más que ver con los deseos y fantasías de quienes las formulan que con la realidad.

En primer lugar, antes de sumergirnos en los personajes femeninos, lo que hemos de hacer es comprender el contexto en el que son producidos y el público al que llegan. Así, entre 1935 y 1954 encontramos una industria que no para de crecer, por lo que se van articulando una serie de mecanismos que favorecen el trabajo en cadena, la repetición de géneros ya aceptados por el público, el empleo de estereotipos fácilmente reconocibles y el empleo de fórmulas fijas que limitan ostensiblemente la creatividad de los autores. Por lo tanto, los autores de las historietas beben de la cultura popular que conocen, repitiendo aspectos que previamente han visto y asimilado en la literatura, el cine, la radio y, ya en los años cincuenta, la televisión. Por lo tanto, a pesar de no ser plenamente conscientes de ello, los autores y editores favorecen la repetición de los valores que predominan en su época, y que son claramente patriarcales.

Pero independientemente de que se emplee más o menos la figura femenina como reclamo, las viñetas enseñan tanto a los lectores como a las lectoras una serie de lecciones sobre la sociedad en la que viven. En nuestro caso, la lección más importante es la de la división de las mujeres en dos amplios campos, las buenas y las malas, aquellas con las que un hombre desea casarse y aquellas con las que un hombre sólo debe divertirse. Indudablemente, la figura de la malvada es mucho más atractiva para una lectora que la de la mujer decente, pues la primera disfruta de su sexualidad, rompe con su sometimiento y obtiene riquezas, mientras que la segunda apenas consigue atraer la atención del héroe, tiene un novio aburrido y debe reprimir sus deseos sexuales; por todo ello, las historietas hacen hincapié en lo trágica que acaba resultando la vida de la mujer malvada, frente al triunfo final de la mujer decente. ¿Pero qué diferencia a una mujer decente de una malvada? Más allá de su belleza, frialdad y objetivos, lo que realmente diferencia a una de otra es el uso que hacen de su sexualidad: las mujeres decentes son víctimas de su sexualidad, pues no sólo no pueden ceder al deseo propio, sino que además deben sufrir la insistencia de sus citas y parejas; por el contrario, las mujer malvadas dominan su sexualidad y convierten a los hombres en víctimas de ella. El problema de la mujer malvada no es, por lo tanto, solamente que subvierta el orden establecido (“los hombres dominan a las mujeres”), sino que su egoísmo la puede llevar a interferir con otras relaciones. Por ello, la mujer malvada que se quiera redimir debe someterse a otro hombre, de tal modo que aunque siga manteniendo una vida sexual activa, al menos se restablezca el dominio del hombre sobre la mujer y ésta no vuelva a representar una amenaza para otras parejas. Por ello, aunque algunos cómics tengan una mayor carga erótica que otros, en el fondo se da el mismo mensaje: a las mujeres se les enseña a reprimir sus deseos y el de sus parejas, mientras que a los hombres, si bien se les excita con imágenes de mujeres hermosas y poco vestidas, se les instruye para que desconfíen de las mujeres que son demasiado fáciles; se crea así la imagen de la mujer casta, y por lo tanto decente, con la que hay que comprometerse, y de la fácil, y en consecuencia malvada, con la que sólo hay que divertirse.

A partir de 1955, cuando se regulan las publicaciones con un código de conducta, el fin del erotismo no va a significar el final de dicho mensaje patriarcal, antes todo lo contrario. En una sociedad como la de principios de los años cincuenta, en la que las mujeres cada vez pasan más tiempo fuera del hogar (primero instruyéndose, luego trabajando en empleos remunerados)[77] se refuerza un mensaje hogareño, que excluye de las historietas románticas cualquier tipo de ruptura con los patrones morales, que a fin de cuentas eran la únicas que mostraban a mujeres haciendo uso libre de su sexualidad, y convierte el noviazgo decente y el matrimonio en el tema central de prácticamente todas las historietas. Así, si hasta 1954 encontramos un mensaje que tiende a reprimir la sexualidad libre de las mujeres, a partir de 1955 dicha sexualidad es totalmente borrada de las historietas dirigidas principalmente a mujeres, y aparece mucho más diluida en aquellas que tienen como público potencial a hombres.

Ahora bien, ¿hasta qué punto cala este mensaje en los públicos? Para Hans-Georg Gadamer, el receptor o receptora de una obra no es un sujeto pasivo que acepta mansamente lo que se le está diciendo, sino que, muy por el contrario, establece un diálogo con la obra y puede tomar sólo algunos elementos de la misma, o incluso reinterpretar completamente el mensaje que recibe, otorgándole así un significado nuevo[78]. Pongamos por ejemplo las historietas de aventuras protagonizadas por mujeres eróticas, teóricamente dirigidas a un público masculino, pero que igualmente atraen a lectoras, pues son tan escasas las narraciones protagonizadas por mujeres que las lectoras no dudan en seguir cualquiera que se publique, por irreales que sean las mujeres que aparezcan representadas[79]: así, mientras un lector puede obtener con una aventura de Sheena una fantasía erótica, una lectora puede encontrar en la misma historieta un modelo de mujer independiente y fuerte. El propio hecho de que muchas parejas adolescentes tengan una vida sexual, aunque ésta no pase en muchas ocasiones de besos y caricias, nos muestra que muchos lectores y muchas lectoras logran adaptar el mensaje que lanzan los cómics en particular, y la cultura popular en general, creando así una doble moral en la que en el entorno de la pareja se disfruta de la sexualidad, mientras que en el entorno familiar y público se defienden los valores que fomenta la sociedad; surge así la reputación, que no se basa en lo que una persona hace, sino en lo que los demás creen que esa persona hace.